「中学受験の勉強は、4年生から頑張ればいい」と思っていませんか?

中学受験の親

中学受験の親塾に入るまでは、遊ばせておきたいな…

たしかに、受験塾のカリキュラムが本格化するのは4年生からです。でもその頃には、すでに「勝負がついている」ケースもあります。

なぜなら、低学年から先取り学習をしてきたお子さまは、それまでに多くの時間をかけて学力の土台をしっかりと築いているからです。

一方で、小学校のカリキュラムだけのまま4年生で中学受験塾に入ると、難易度の高い授業についていけないばかりか、上位でスタートしたお子さまからあっという間に差を広げられてしまいます。

しかも、その遅れを取り戻そうとすれば、個別指導塾や家庭教師などに頼らざるを得ず、時間もお金も大きな負担に。

でも、ご安心ください。

実は、高額な塾に通わなくても、低学年のうちから市販のくもんドリルで先取りをすれば、家庭で無理なく中学受験つながる学力がつくのです。

くもんドリルの国語と算数は、6年生までやっても、中学受験の4年生で習う難易度には及びませんので、低学年のうちにどんどん進めてしまいましょう。

高卒家庭のうちの子でも、毎日コツコツと家庭学習を続けたおかげで、新4年生を高い偏差値でスタートすることができました。

強制されて嫌だったけど、感謝してるよ

何か準備をしなければと焦っている方、「まだ早いかも」と迷っている今こそが、スタートのチャンス。

他の類似ドリルと比べて、くもんドリルをおすすめする理由もご案内。

中学受験を目指すなら、すぐにできるくもんドリルで第一歩を踏み出しましょう。

よしみ

塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。

夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。

低学年での先取りが重要なのはなぜ?

中学受験塾の先生は、「4年生や5年生から勉強を始めても、頑張れば上位の学校を目指せますよ。」と言いますが、それは入塾してもらうための営業トークにすぎません。

4年生からは、他のお子さまも頑張り出すので、普通の努力ではなかなか成績を上げるのは難しい。

時間に余裕のある低学年でしか差をつけられないのです。

中学受験のカリキュラムは難易度が高いから

中学受験のテキストは、先取りをしてないお子さまでも取り組めるように、4年生で学習する計算問題からスタートします。

初めてでも、ついていけそうだな

そう思うのは、見通しが甘すぎ!

小学校で学ぶ内容とは大きく異なり、学年相応の範囲をはるかに超えた難易度の問題まで出題されます。

教科書レベルの6年生の問題より、中学受験の4年生が習う問題のほうが難しい。

しかも1週間ごとに新しい単元に進むので、小学校で習うようなレベルの問題を基礎から時間をかけて練習する時間なんて取れないんです。

それに算数は、立体図形の切断や規則性、速さと比の融合問題など、小学校の教科書には登場しない発展的な単元が多数含まれる。

そのため、たいていのお子さまが例題から基本問題すら未消化のまま次の単元に進むことになり、テストでも得点できない状態です。

ぜんぜん分かんない、もう無理!

毎週のカリキュラムを消化して問題を解けるまで練習できれば、組分けテストでも8割くらいできて偏差値は60を超えますが、

逆に未消化のまま置いて行かれると、テストで半分もできず偏差値は45以下にもなってしまうでしょう。

だからこそ、時間に余裕のある低学年のうちに教科書レベルの問題は6年生の分まで習得しておきたいのです。

学力下位のクラスでもカリキュラムの進行は同じだから

大手塾では、たとえ学力によってクラスが分かれていても、授業の進度そのものは基本的に全クラスで統一されています。

下位クラスであっても、解く問題のレベルは異なりますが、上位クラスと同じテキストを進めなければならないということです。

これが上位クラスのお子さまにとっても消化するにはやっとのカリキュラムで、偏差値が60以下になるとやり切れず未消化が発生します。

算数の偏差値は65くらいだったけど、苦労したな…

例として、四谷大塚で4年生の夏休みまでに習う算数の単位を見てみましょう。

1週間で1回分進みます。1週間当たり、算数の授業は50分で2回しかありませんので、残りは家庭学習でなんとかしなくてはいけません。

| 算数 予習シリーズ4年上(3年2月~4年7月まで) | |

|---|---|

| 1 かけ算とわり算の文章題 | 2 計算のきまり |

| 3 角の性質 | 4 和と差の問題 |

| 5 総合 | 6 小数と単位 |

| 7 分数の性質 | 8 三角形の角 |

| 9 いろいろな四角形 | 10 総合 |

| 11 三角形の面積 | 12 間の数を考える問題 |

| 13 周期を考える問題 | 14 等差数列 |

| 15 総合 | 16 約数 |

| 17 倍数 | 18 一方におきかえて解く問題 |

| 19 立方体と直方体の性質 | 20 総合 |

小学校の教科書と大して変わらないな…

小数や分数など簡単そうに見えますが、小学校で習う範囲を超えた難しさ。

国語・理科・社会もあるので、算数ばかりを丁寧に勉強する時間が取れないんです。

さらに、小学校の教科書には登場しない発展的な単元も出てくるので、これらを初見で問題なく吸収していけるのは地頭良く、算数が得意なお子さまだけ!

理解が追いつかない普通のお子さまは、授業のペースについていけず、宿題もこなせなくなり、どんどん苦手意識が強くなってしまいます。

どうすればいいの?

塾に入る前の低学年のうちに、時間をかけて基本的な計算力や数量感覚、文章題への慣れを先取りしておくと、自信を持って授業に臨めるようになるでしょう。

時間をかければ、得意にはなれなくても、やらないよりましになります。

上位レベルでスタートするには、中学受験の内容も先取りたいから

中学受験において、上位クラスでスタートできるかどうかは、その後の学習効率やモチベーションに大きな差を生みます。

・上位クラスの学力がないとカリキュラムが吸収できない

・上位のお子さまを抜かして、クラスを上げるのは難しい

・成績を下げたくない思いから、より頑張れる

「うちは上位の学校を目指さないから、上位クラスに入る気はない」と思うご家庭も注意が必要です。

中学受験のカリキュラムは、基本問題でも難しいので偏差値60以上の学力を持っていないとなかなか吸収できません。

そんなの知らなかった。早く教えといてよ!

毎週、きちんと吸収していければ、6年生の追い込み次第では最難関中学を目指せるカリキュラムだからです。

上位クラスに入るためには、幅広い力を早期に身につけておく必要があります。

まずは、その基礎となる学力を手軽に始められるくもんドリルがおすすめ。

6年生までの漢字を覚えておきたい

文章読解の基本を練習しておきたい

多くの言葉に触れておきたい

6年生までの計算問題の基礎を練習しておきたい

計算の他に図形や量の問題にも慣れておきたい

文章問題への抵抗を減らしておきたい

こうした力は短期間では育たず、低学年のうちから少しずつ鍛えることで養われてるのです。

実際、上位クラスに在籍しているお子さまの多くは、2年生や3年生の時点でくもんや先取り教材を用いて、受験を意識した学習を始めています。

そして余裕ができれば、3年生のうちから中学受験の4年生の範囲をスタートできる。

これにより、塾の入塾テストや初回のクラス分けで有利になり、好スタートを切れますよね。

一度上位に入ると、周囲の意識も高く、自然と良い学習環境が得られるため、先取り学習は中学受験を成功させるための戦略として非常に有効なのです。

学校で習う問題レベルをくもんドリルで6年生まで先取り

教育費を多くかける余裕があるご家庭は、中学受験塾の低学年コースや、くもんの教室に通ってもよいでしょう。

くもんバッグはセレブのイメージ…憧れる

お金をかけずに学力をつけたいなら、家庭学習一択です。

週1回や2回程度で通って習うよりも、毎日一定時間の学習を継続するほうが高い学力が着くこともあります。

「学校で習う内容」の先取りにおすすめなのが、市販の「くもんドリル」を使った家庭学習。

物価高騰に備えて、家庭学習の習慣をつけましょう!

くもんの小学ドリルをおすすめする理由

アプリで学習の進捗を楽しく管理できる学研ドリルや、少し発展的な問題まで練習できる欲張ったドリルもありますが、特にくもんドリルをおすすめする理由

- 基礎だけに絞って、6年生の範囲までを早めに先取りたい

- スモールステップで多めの問題数でしつこく練習したい

- スマホやタブレットはなるべく触れさせたくない

ハイレベルは問題については、別の問題集を追加しますので、基礎範囲の習得に特化しましょう。

裏にも問題があり、うんざりするのですが、時間のある低学年のうちに練習を積みます。

学研のドリルなど、アプリでごほうびをあげられる魅力的な商品もありますが、無駄に電子機器を触らせる必要はありません。

それよりも、一日分の家庭学習を終わらせたら、しっかりと時間を計ってお子さまの好きなゲームをさせてあげましょう。

20分間、3DS(昔のゲーム)をやってたよ!

うんこシリーズも人気がありますが、中学受験のテキストに進むときには、うんこ離れをしなくてはいけません。

別れがつらくなるので、なるべくうんこに近づけないように気を付けてください。

算数の小学ドリル

算数の基礎である計算力のみでなく、図形や文章題など総合的な学習を無理なく反復しながらレベルアップしていける構成なので、段階的に先取りするのに最適。

学年ごとに分かれているので、ステップアップが実感しやすく、親子でやる気が続きます。

くもん出版のドリルは種類が多く迷うので、下記の学年別シリーズのみでよいです。

都度さがすのは面倒ですし、買い間違えてしまうかもしれないのでAmazonの場合は「あとで買うリスト」に登録しておくと便利です。

計算問題 (算数)

全部で13冊

中学受験では、式の途中に空いている□にあてはまる数を求めるなど、複雑な計算力を求められます。

基礎から計算の練習をするようでは、学習時間が不足するので、割り算や分数など難しい問題でも、くもんドリルの基礎レベルについてはスラスラとできるようにしましょう。

1年生の計算

数字を書く力が安定していないお子さまは、数字を丁寧に書いてください。

くり上がり・くり下がりが出てきたら、無理にスピードを求めず、正確に解けることを大切にします。

2年生の計算

くり上がり・くり下がりのある筆算が中心になるので、繰り返し取り組み、計算手順を定着させましょう。

ひっ算の位置をそろえることがミスを防ぐ鍵になります。

3年生の計算

九九を活用したかけ算やわり算が中心となります。

わり算に時間がかかるようなら九九の定着を疑い、九九の習得からやり直してください。

4年生の計算

大きな数の筆算やわり算、小数や分数が登場します。

割り算のひっ算でスペースが足りない場合は、親が別のノートに問題を書き写すなどの工夫をして、のびのびと練習してください。

5年生の計算

分数の加減乗除が本格的に始まり、計算ミスが起きやすくなります。

通分や約分の仕組みを理解してから進めることが大切です。

6年生の計算

6年生の分数は、加減乗除すべてが登場し、通分・約分・帯分数と仮分数の変換も必要になります。

計算手順を飛ばすとミスが増えるため、途中式を丁寧に書く習慣をつけてください。

分母が違う場合の計算では、通分の意味を理解してから進めることが大切です。

数・量・図形 (算数)

全部で6冊

計算問題のみではなく、単位の変換を練習したり、図形の問題を解く練習ができます。

基本的な問題を繰り返し練習するのに最適です。

文章題 (算数)

全部で6冊

中学受験の算数では、文章題に苦手意識があると得点ができません。

くもんドリルのスモールステップで、やさしい文章題を練習しておきましょう。

国語の小学ドリル

日本語なんだから、自然とできるっしょ!

なんてイメージを持ってしまいますが、しっかりとした国語力の習得には時間を要します。

毎週、覚えることもたくさん。

読解問題についても、要約して記述をしなければいけないので、早くから文章を読む練習と書く練習をしておく必要があります。

ひらがな・カタカナ (国語)

幼児ドリルで習得済みの場合は、やらなくてもいいですですが、自信がなければ練習するとよいです。

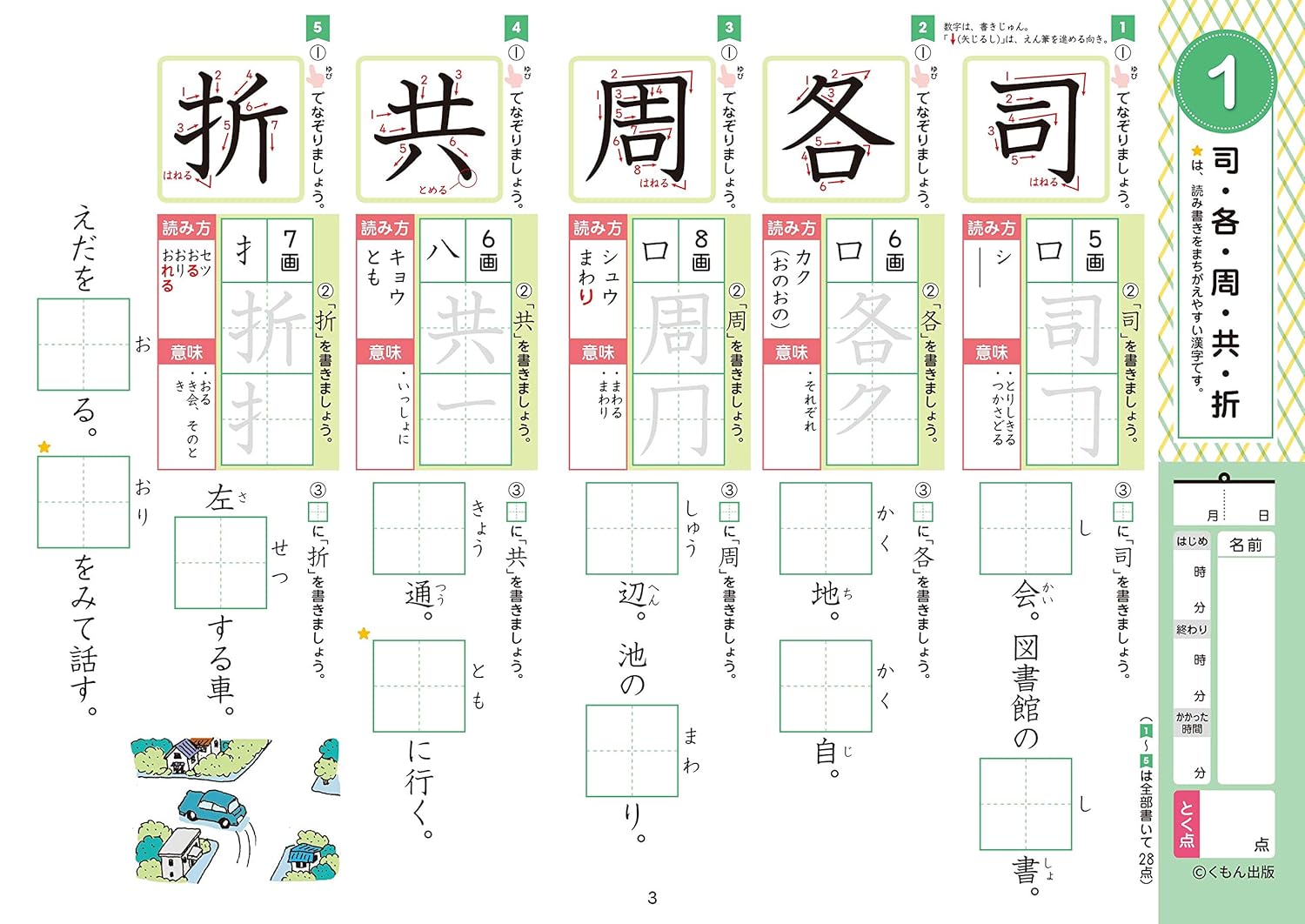

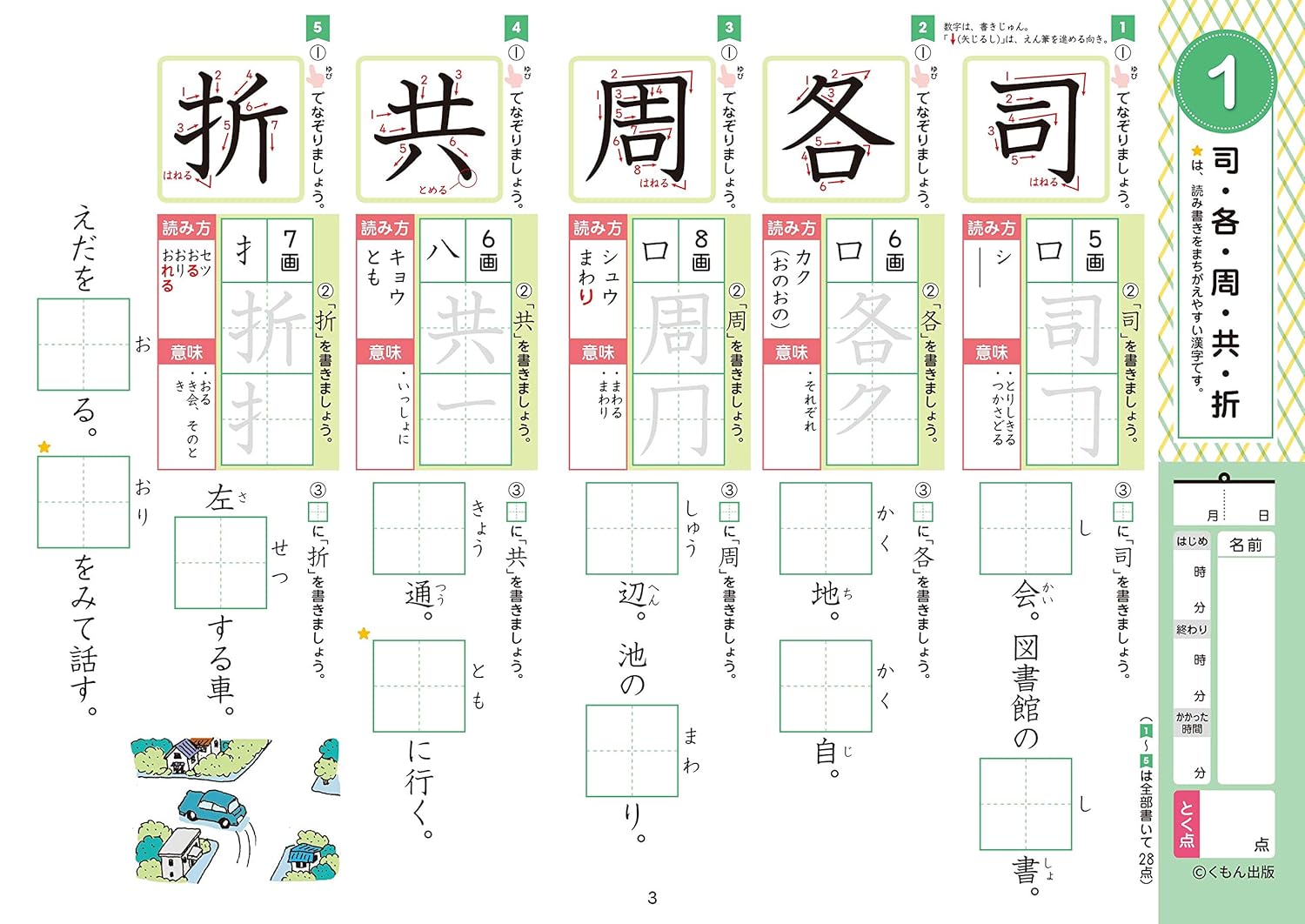

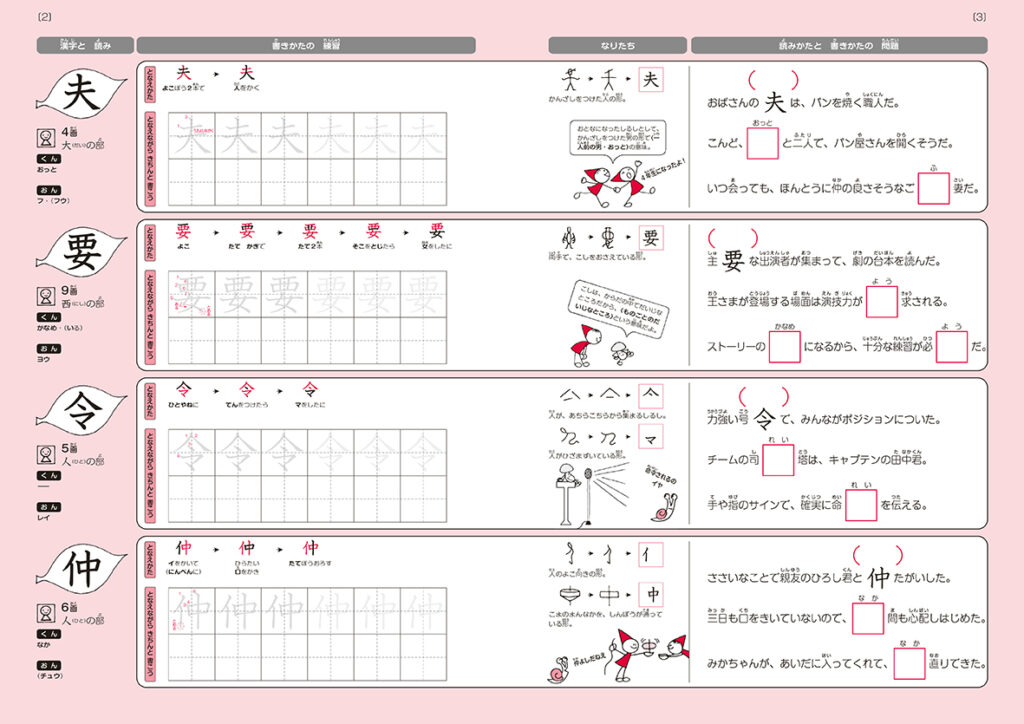

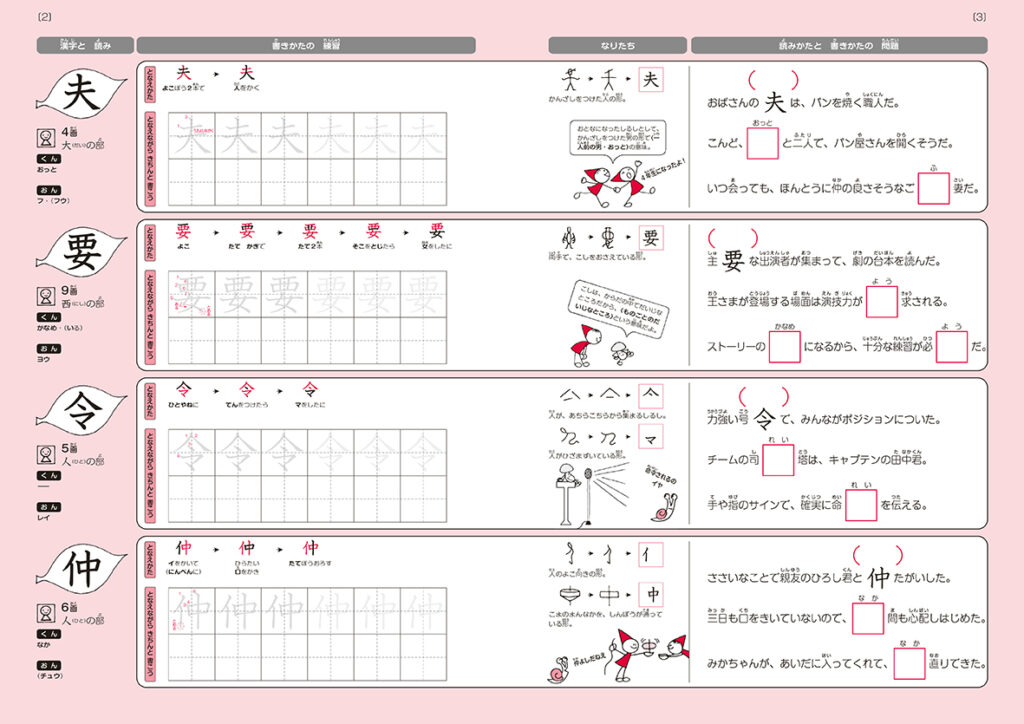

漢字 (国語)

1漢字につき、書き取りの練習が最大で5回ほどで少ないので、普通のお子さまにくもんドリルはおすすめではありません。

見るだけで覚えられてしまうお子さまには、書き取りが少ないので飽きないでしょう。

漢字のドリルについては、書き取りの練習をたっぷりできる下村式がおすすめです。A4サイズなので、見開きA3サイズ!

1漢字につき、しつこく8回の練習をします。

冊子のまま渡すとお子様が嫌になるので、1枚ずつコピーをしてぺらっと渡すのが大事です。

| となえて かく 漢字練習ノート 小学1年生 |   |

| となえて かく 漢字練習ノート 小学2年生 |   |

| となえて かく 漢字練習ノート 小学3年生 |   |

| となえて かく 漢字練習ノート 小学4年生 |   |

| となえて かく 漢字練習ノート 小学5年生 |   |

| となえて かく 漢字練習ノート 小学6年 |   |

言葉と文のきまり (国語)

読解問題の基礎を学習します。中学受験の問題と比べれば簡単なので、6年生まで気軽に取り組んでください。

お子さまは「6年生まで先取りできた!」と自信を持てるようになります。

文章の読解 (国語)

中学受験の読解問題は、4年生のテキストからハイレベルです。

くもんドリルのように、簡単なことを細かく聞いてくれる問題集で、ゆっくり基礎固めをしておきましょう。

中学受験用の問題集と比べると、文章も短いので6年生まで進んでも難しくありません。

毎日、学習の継続をするにはどうすればいいのか?

毎日必ずできる量をきめて、どんな日でもとにかく続ける

学習を継続するうえで最も大切なのは「毎日続ける」ことです。体調不良の日以外は、運動会があっても、外出をした日でも(旅行に行っても)やります。

そのためには、まず「絶対にできる量」をあらかじめ決めておくことが効果的です。

「今日はやる気があるからたくさんやる」「疲れているから今日はゼロ」では、学習の習慣が身につきません。

裏の問題をやるのは嫌だからね

くもんドリルは両面に問題があるので、多かったり、お子さまが嫌がったら片面だけでも構いません。うちの子もそうでした。

大切なのは、続ける自信とやり終える達成感を毎日積み重ねることです。

続ける中で自然と学習のリズムができ、子ども自身が学習することを当たり前と感じるようになる。

残念ながら、普通のお子さまは自然に習慣化は難しいので、親が強制する必要もあります。

親も終わるまでは飲みに行かず、まる付け終了までは見届ける、どうしても外出したい日は、もう一人の親などにしっかりとまる付けの引継ぎをしましょう。

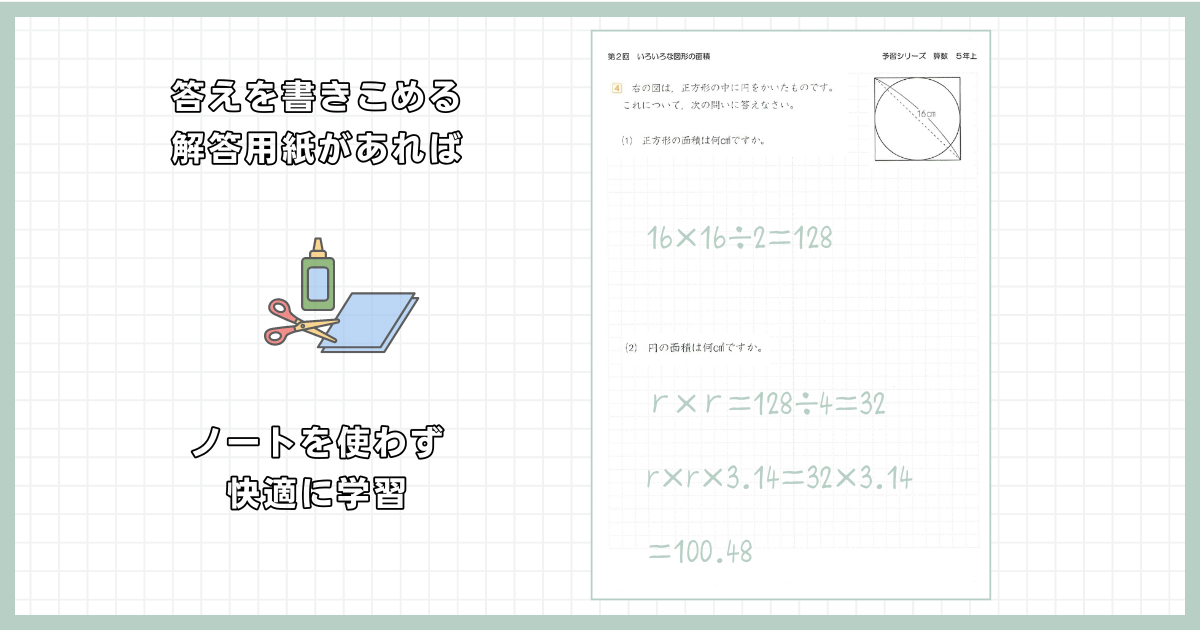

一日の学習をセットしておく

くもんドリルは算数と国語でそれぞれ3種類あるため、一日分のメニューをコーディネートするだけで疲れますし、どれにしようか迷います。

そこで、お休み日など、時間のある時に毎日のセットをつくり、クリヤーブックに入れておきましょう。

親は、毎日出すだけになるし、お子さまは、迷わず机に向かうことができます。

お子さまも、あちこちの冊子を開いて勉強するなんて嫌がります。

くもんドリルは、必ず1枚ずつ切り取ってお子さまに渡してくだい。

それでも嫌がる場合は、B5サイズなので、A4サイズに拡大コピーをしてスペースを広くしたり、片面のみに加工したり、あきらめずにお子さまがやる気を出せる方法を探ります。

4年生の割り算は、加工がおすすめ

4年生の割り算は、ひっ算です。下に行を書き足していくので、そのままではスペースが足りないんです。

印刷と同じくらいに小さい字を書ければ、スペース内に収まるかもしれませんが、小2くらいのお子さまが先取りをするので、大きい字でのびのびと書きこませてあげたいですね。

A4サイズ以上に拡大コピーをする

親がノートに問題を書き写す(スペースを空けて)

親がまる付けをして、親自身が達成感を得る

その日のうちにまる付け、直しまでやる

くもんドリルの学習を定着させるには、できない問題をできるようにするのが大事なので、できなかった問題や間違えた問題はその日のうちに解きなおしまでやります。

くもんのドリルは、似たような問題を繰り返して練習できるので、後日、同じ問題を解きなおす必要はないです。

まる付けと、解きなおしのチェック、分からないかった部分のフォローは親がやるといいでしょう。

お子さまだけに任せると、できない問題を見過ごすかもしれないからです。

学習が終わったらすぐに親がまるを付け、「よくできたね」「ここは惜しかったね」と声をかけることで、お子さまは「自分の努力が認められている」と達成感を得ることができます。

間違えた問題に×をつけると嫌がるお子さまには、代わりに目印をつけるなど、ふてくされずに継続できる方法がいいです。

この「見守られてる感」があるからこそ、お子さまは次の日もあまり嫌がらずに学習に向かおうという気持ちになります。

親のやる気を保つために

毎日、家事の合間にまる付けをすると、なかなか休めず疲れが溜まるでしょう。

そんな時は、今日一日お子さまが学習したプリントを、捨てる前に眺めてこう思ってください。

・今日もうちの子はこれだけの学習を消化できた。

・まる付けも頑張ったし、私もよく頑張った。

まとめ

小学校の勉強だけで中学受験塾の新4年生をスタートすると、大抵の子はついて行けず、未消化のままどんどん進んでしまいます。

書店でも入手しやすく安価なくもんドリルをすれば、回避できる可能性が上がるので、すぐにはじめてください。

またくもんドリルなら、中学受験をしない選択をするお子さまにも、数学につながる学習となり無駄にはなりません。

低学年で親子とも時間に余裕があるうちに、学力を積み上げておきたいですね。

くもんドリルができたら、中学受験を意識した問題集に進みましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。