スマホアプリの普及もあり、スキャン機能を利用して中学受験のテキストをPDFファイルに保存して、解きなおしなどに利用する方が増えています。

解きなおしのために印刷をして利用するのも便利ですが、もう少しだけ頑張り問題をエクセルファイルに貼り付けると進研ゼミのように書き込んで解ける問題集を作れます。

難しそうですが、単純な繰り返しで意外と簡単なので、ここのページにたどり着くようなマニアックな方ならきっと簡単。

この方法をマスターすれば、中学受験のサポートのみでなく、大学受験まで自給自足でサポートができるようになり、家計の潤いにつながります。その理由と問題用紙の3ステップ作成方法をご案内しますので、ぜひ最後まで読んでください。

ヨシミ

地頭が悪かった子供に市販の国語ドリルを強制したら、予習シリーズを自習できるようになりました。

その後、6年の志望校特訓と直前講習のみで難関中学に合格。さらに、塾なしで東京大学に現役合格。

親の考え方や習慣で子供の地頭を大きく伸ばせると信じているので、

多くの塾代をかけられなくても、お子さまに理想の教育を授けたい方を応援します

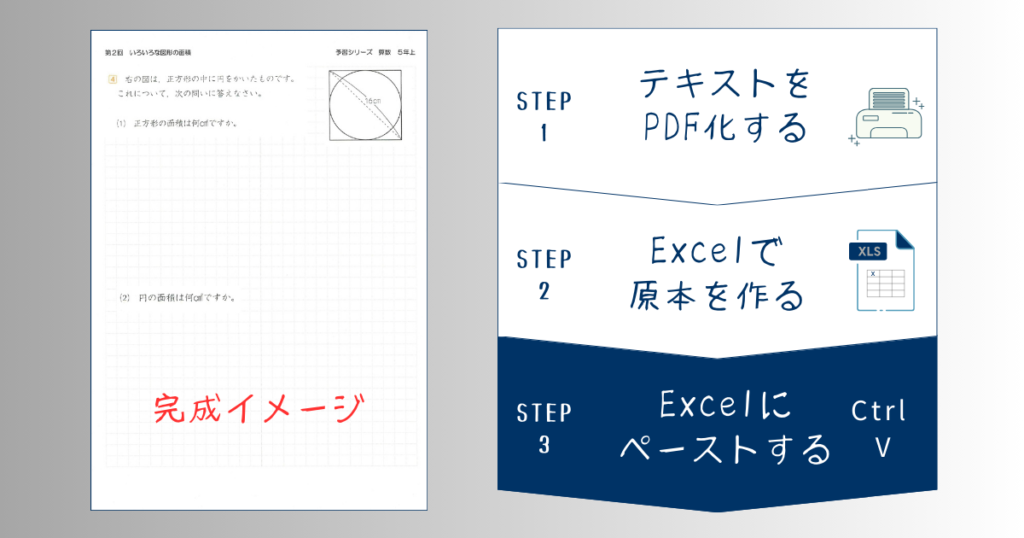

STEP1 中学受験のテキストをスキャンしてPDFファイルを準備する

テキストをスキャンしたPDFファイルから、1問ずつ問題を切り取って1問ずつ切り取りをして別の原本ファイルに貼り付けをする準備として、初めに冊子をスキャンしてPDFファイルを作ります。

スキャナー専用機からスマホのスキャンアプリの活用まで、スキャンをする方法はさまざまですが、問題が掲載されている全てのページをスキャンしてください。

このページでは、スキャン後のPDFファイルから切り取りコピーをして、問題をつくる方法をメインでご案内をするため、スキャンをする方法や、PDFファイルに保存をする方法については説明を省きます。

個人的には、シートフィードタイプのドキュメントスキャナーが好きなので、代表的な機種であるスキャンスナップでのスキャン方法を紹介します。イメージが分からない方は参考にご覧ください。

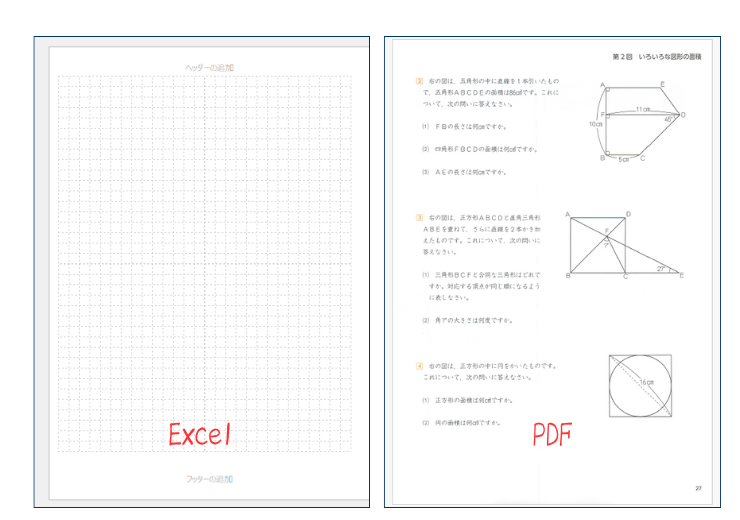

STEP2 PDFから切り取った問題を貼り付けるための原本をエクセルで作る

Microsoft Excelを使用したことがある人が多いと思いますので、エクセルで作りますが、他に使い慣れているソフトがあれば別のでもいいです。

方眼付きの原本にしておくと、貼り付ける際のガイドになり、お子さまが問題を解くときにも答えを書きやすくなります。貼り付け前の原本は、長く同じものを使っていくので面倒ですが時間をかけて丁寧に作ることがおすすめです。

パソコン操作の苦手な私が作る場合の手順をご案内しますので、もっと優れた方法をご存じの場合は真似をしなくても大丈夫です。

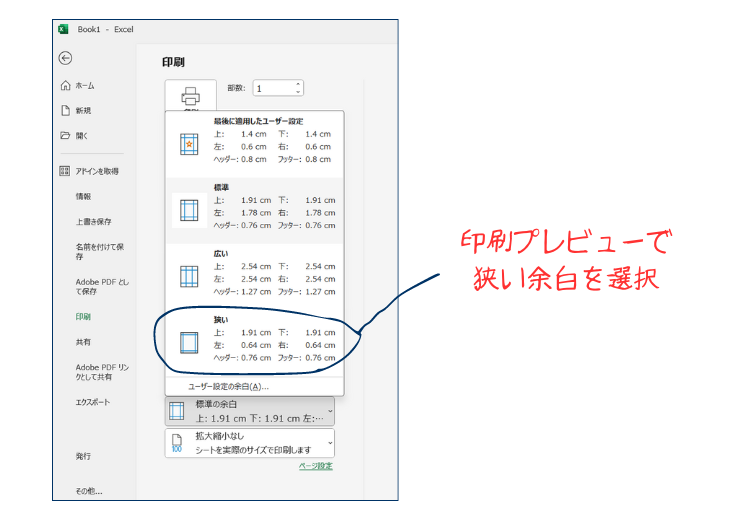

- 印刷した解答用紙は回答欄をできるだけ広く使用したいので、狭い余白にしておきます

- 私は空白のブックを開いて印刷プレビューから設定しています

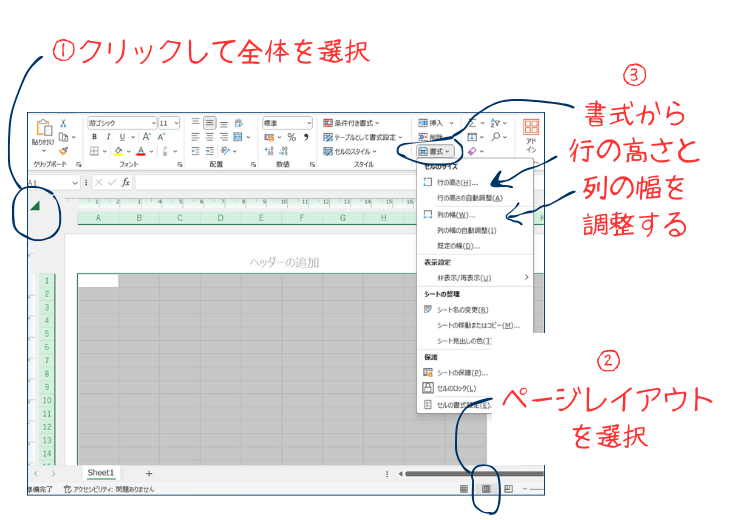

- ピクセル数またはcmの単位で数値を同じにします

- 予習シリーズ算数の場合は、1センチ単位の必要はないので0.7cmくらいが使いやすいと感じています

- テストで罫線をつけて印刷し、気に入るサイズになるまで繰り返してください

- あとで列と行の中央にガイド線を入力するので、必要であれば余白を微調整して列と行の数は両方とも偶数にするといいです

- 全体を選択していると、余計なページに罫線がついてしまうので、1ページのみの範囲を選択します

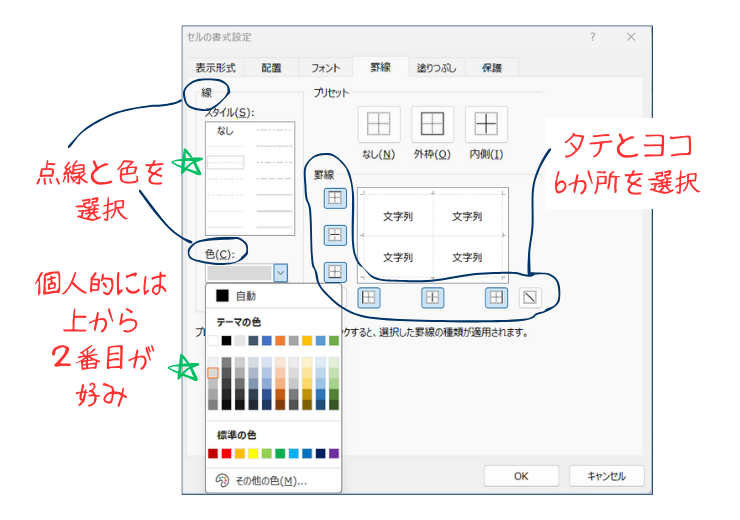

- 右クリック→セルの書式設定→罫線のタブを選択し、線の種類と色を選びます

- 問題を解くときに邪魔にならずあると嬉しいくらいの色にします。テスト印刷をしながらちょうどよい色にしてください。

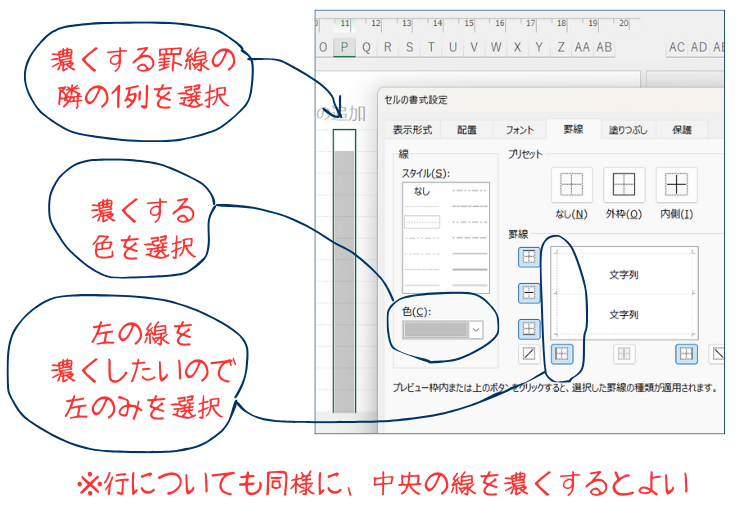

- タテとヨコそれぞれ、中央の線の色を濃くしておくと、問題を貼り付ける時の配置ガイドになり便利です

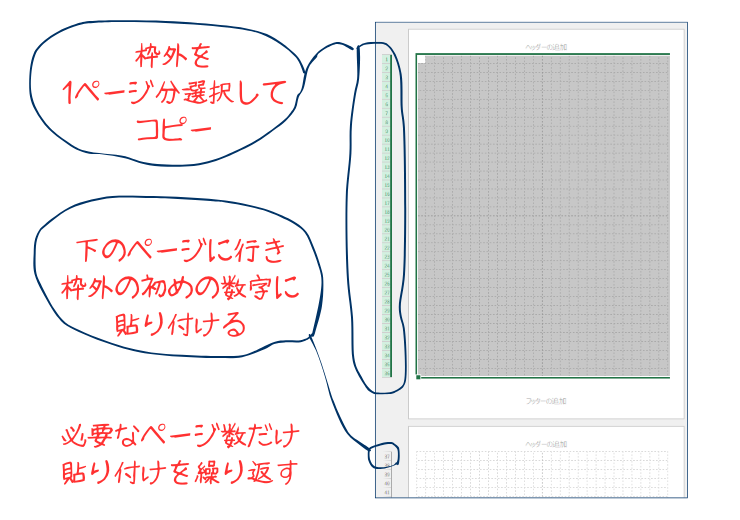

- 予習シリーズの場合は1回分を1Sheetにするので、例題・類題・基本問題・練習問題をつなげて貼り付けるので20ページくらい必要です

- たまにページが足りない回があるかもしれませんが、同じ方法で都度すぐに足せます

- 5年生は問題数が多いので30ページが必要でした

- 予習シリーズの場合は、5回ごとに総合回があるので、区切り良く5回分ずつ1ブックにしていました

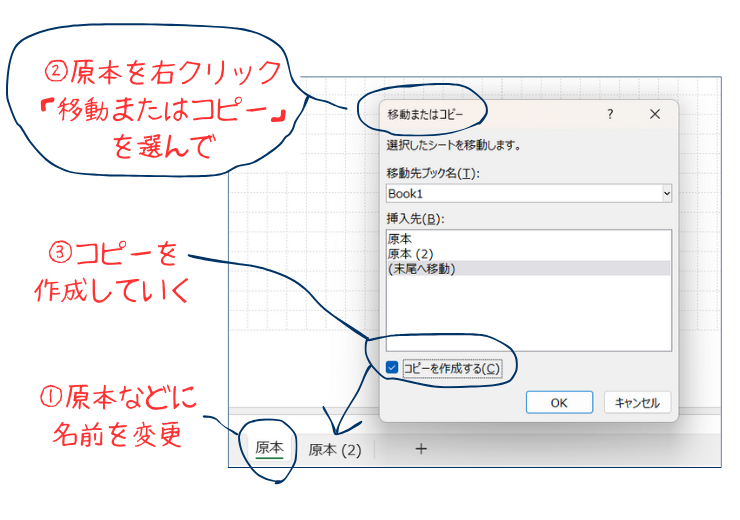

- 「原本」のシート名を右クリック・移動またはコピーから「原本」Sheetを増やします

- 失敗した時などに役立つので原本のSheetは1か所残しておくので、原本Sheetが6か所ある原本ブックを作っておく

例「原本・原本(2)・原本(3)・原本(4)・原本(5)・原本(6)」というSheetのブックができます - 使用するときは、Sheet名とブック名を変更して保存です

例 Sheet名「原本・6回・7回・8回・9回・10回」 Book名「6-10回」

STEP3 テキストをスキャンしたPDFから問題を切り取りエクセルに貼り付ける

テキストをスキャンしてPDFファイルを作り、貼り付けるExcelの原本もできたら、いよいよペーストをしていきます。

以前は、Adobeのスナップショット機能を使用してコピペをしていましたが、今はAdobeの公式ページでスクリーンショット機能を使って、選択範囲をコピペするほうが推奨されています。

Windowsのパソコンを使用している方は、「Windowsロゴキー+Shift+S」を同時に押すと、「Snipping Tool 」が作動するので、問題の範囲をコピーして Excelに貼り付けも可能です。手順をご案内します。

- 大きいディスプレイを持っている方は、2つのファイルを同時に表示するとコピペが楽になります

- ノートPCの方は、少しずらして表示します

- 方法①スクリーンショット機能で画像にしてコピーする(推奨)

-

- Windows10以降のPCでは「Windowsロゴキー+Shift+S」を同時に押すと「Snipping Tool 」が作動し画面が暗くなります

- マウスのポインターが+に変わるので、コピーしたい範囲を選択すると、スクリーンショットがクリップボードにコピーされます

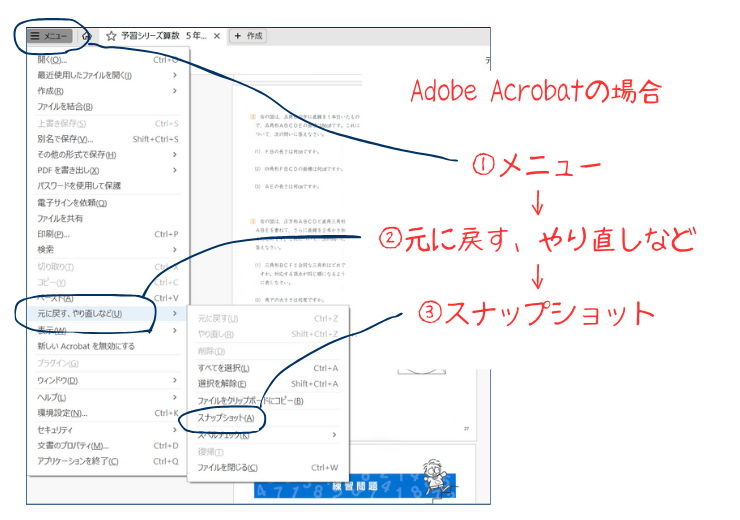

- 方法②スナップショット機能でコピーをする

-

- スナップショットを使用すると、選択した範囲が自動的にコピーされます(Adobe無料使用でもできる)

- マウスのポインターが+に変わるので、コピーしたい範囲を選択すると、スクリーンショットがクリップボードにコピーされます。

- 画像はAdobe Acrobatの選択方法なので、Adobeソフトのバージョンによってスナップショットの出し方は異なります

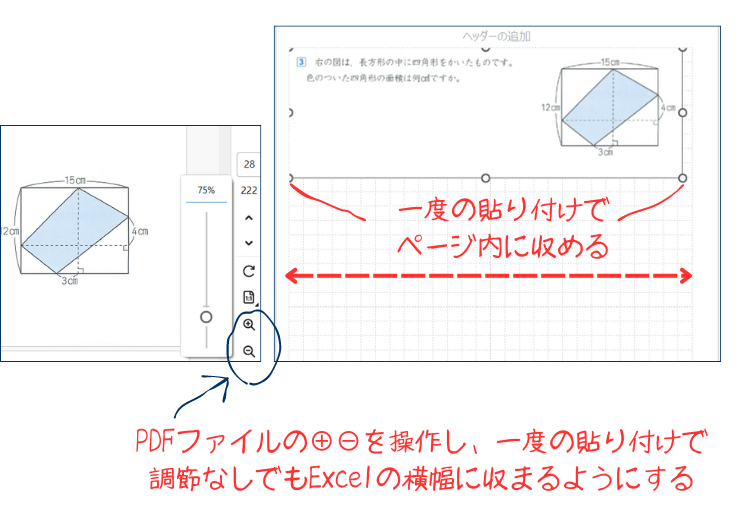

- PDFファイルの%の表示を調整するとスクリーンショットしてExcelに貼り付けたときの見た目の大きさが変わります

- 貼り付けた後に、ページからはみ出たり、小さい場合はサイズ調整ができますが、毎回調整するのは面倒なので横幅がExcelページに丁度よく収まるように、PDFファイルの%を調整します

- %数値は手入力をすると細かい設定も可能です

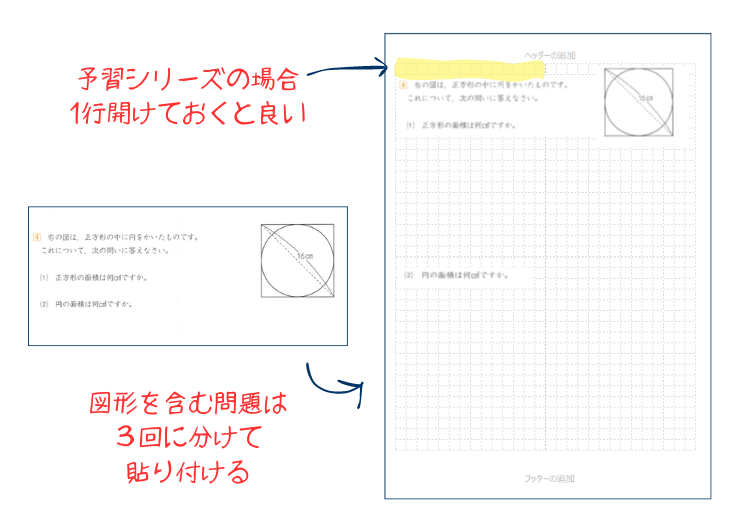

- ①回答スペースをを考慮してバランスよく貼り付ける

-

算数の予習シリーズの場合は、上の1行を開けておく(理由は③で説明)

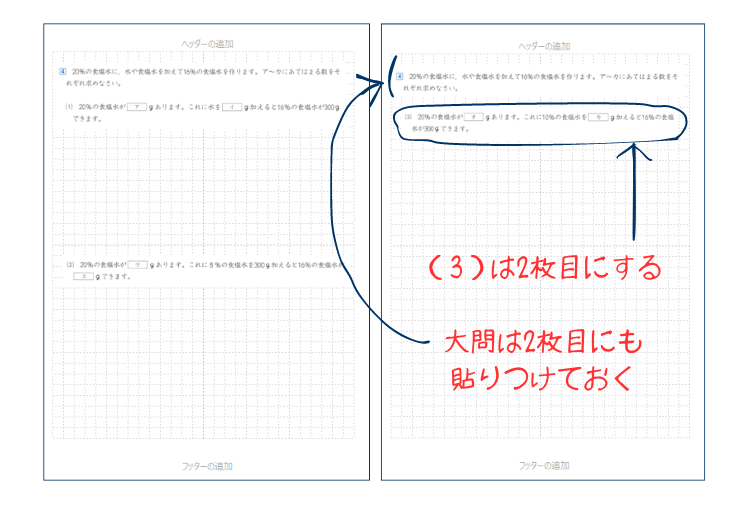

- ②回答を1枚に書けなそうなときは無理をせずにページを分ける

-

2枚目にも大問の種類が分かるようにしておく

-

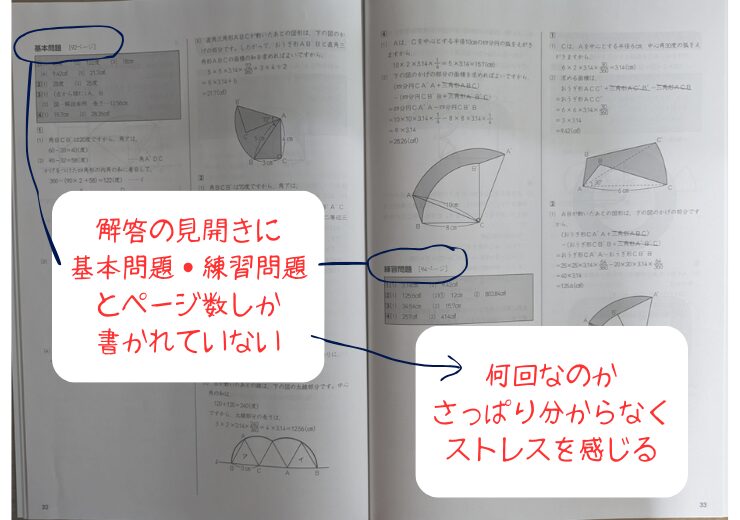

- ③①であけた1行にテキストのページ数を入力しておく(予習シリーズ限定)

-

- 理由は予習シリーズの「解答と解説」冊子はページ数が頼りなので、まる付けをするときに問題用紙のページ数が分からないとストレスを感じます

- さらに面倒にはなりますが、解答冊子のページ数を書き込むと、より快適なまる付けになるでしょう

- 私は汚い仕上がりでも気にしないので、テキストをスキャンする前にすべての大問の問題番号の上あたりに手書きでページ数を書き加えていました

- ヘッダーには問題集名と項目など必要な情報を入力します

- フッターには、通し番号をつけておくと再印刷をするときに分かりやすいです

- モノクロ印刷になる場合は、基本問題・練習問題などが四角の色で見分けられないため、シートを分けてヘッダーに書き込みます

例

- フォルダー:4年上算数 予習シリーズ

- Excelブック名:1-5回 6-10回 11-15回 16-20回

- 気を付けて作っても、使用していくと貼り付けの間違いに気づくことがある

- PDFなどで保存をすると、Excelから訂正するのが面倒になるので、エクセルファイルのまま印刷して使用することをおすすめ

四谷大塚のテキストには、「無断で複写・複製を禁止する」と記載がありますので、ご家庭内のみでの利用をするようにお願いします。

そして、問題用紙を作成しましたら、レタートレーを使用しての学習をおすすめしています

PDFから問題を切り取り貼る方法が、大学受験まで役に立つ理由

中学受験の次は、大学受験に進むご家庭が多いと思いますので、お伝えしておきたいことがあります。

大学受験まで親が勉強を手伝うことについては批判的な意見のほうが多いです。過保護だとか、ダメ人間になるとか。

しかし我が家の経験から、お子さまを放置しておくと浪人をしそうなペースである場合には、心配をしながら見守るだけでストレスをため込むより、恥を捨てて親が手伝ったほうがお子さまの成績は上がります。

親が手伝うことによって、浪人を回避するとか、国立大学に合格することができれば、学費の負担を減らすことにつながるので、学費の負担を減らすために、親の老後破綻回避のために手伝ったほうがいいと感じています。

浪人をすることで得られる体験や成長もありますので、浪人をすることや私立大学に進学すること否定するわけではありませんが、家計節約の観点ではマイナスに働くことは疑いようがありません。

大学受験でも手伝えることは何かというと、市販の参考書を学習しやすく加工することです。具体例を挙げると、英単語カードや理系の問題集の加工に役立ちました。

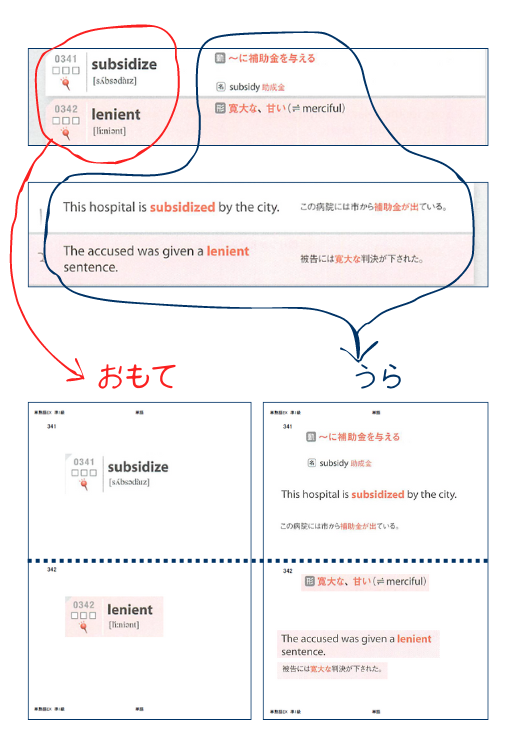

本のレイアウトを変更して英検や大学受験のための英単語カードを作る

Ankiなどの英単語を覚えやすいアプリがあるので、それで覚えられる場合はよいのですが、残念ながらうちのように単語帳もアプリも合わない子もいます。

Ankiは学習記録ができ、復習のタイミングも管理をしてくれますが、それよりも「できる単語」と「できない単語」をはっきり分けられる紙のカードを使うことで、ようやく英単語を覚えることができました。

同じように英単語の暗記に苦労している場合は、最終手段としてお勧めしたい方法です。

単語帳によってはカードの販売もありますが、市販されている英単語カードは、「単語と意味だけ」の最低限の情報しか書いてありません。しかし、派生語や例文など本の内容をすべて載せたカードのほうが暗記はしやすくなりますし、別途本を見なくてよくなります。

そこで、コピーと貼り付けで単語カードを作成をすれば、派生語や例文など、本の内容を丸ごと載せることができます。単語カードの作成については別のページで詳しくご案内をしますので、ここでは画像のみご紹介をします。

数学や理科の参考書のレイアウトを変える

大学受験用で定評のある参考書には、内容は素晴らしいのにそのままでは学習し難いものがたくさんありますので、実際に役に立った加工例を紹介します。

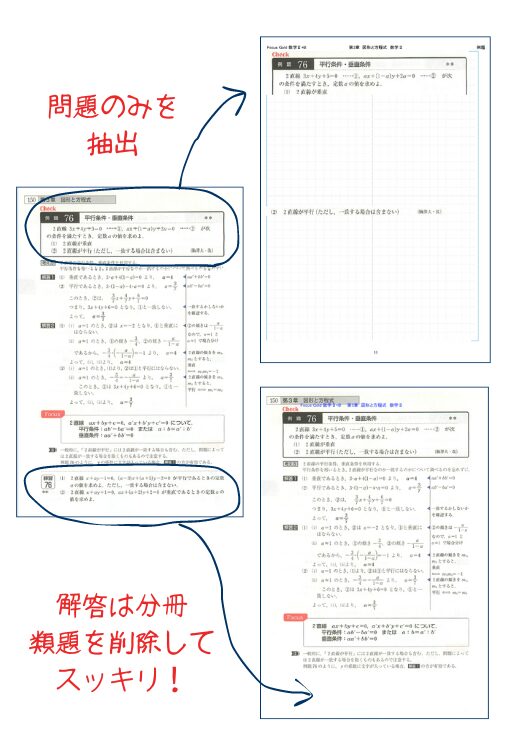

①例題のみを解きたいが、問題と解答が同じページに掲載されている

- 数学の網羅系参考書の例題のみを解けるようにする勉強方法が王道ですが、例題と解答が同じページにあり、隠しながら解かなければいけません。しかも、分厚く重いのでやる気を失います。

- 問題については、予習シリーズをと同様にエクセルに切り貼りで作成

- 解答は1章ずつの分冊にすることで、自習に出かけるときに軽くてやる気が出ます

- そのとき、やらない類題が載っていると気になるので消します

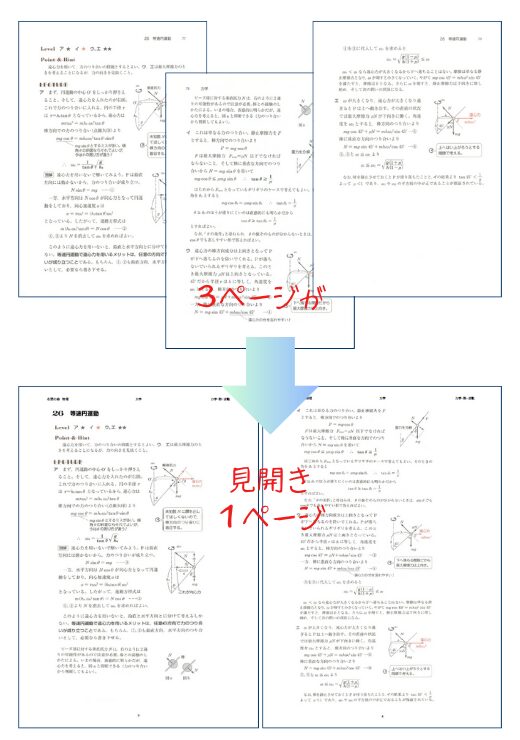

②解答が数ページに渡って掲載されているので、見開き1ページ掲載にする

- 数学や理科は解答が長いので、数ページに渡って掲載されている参考書があります。それらは、見開き1ページに収まっていたほうが全体を見やすいので、レイアウトを変更しました。

- ここまでやるか!と友人には引かれたそうですが、スケジュールがギリギリだったうちの子には必要でした。やってよかったし、感謝もされています。

まとめ

親が時間をかけて問題を作成することは、お子さまの学習負担を減らすために役立つことは間違いありません。

私は、飲酒をしないので飲み会に参加するよりも、家で教材を作るほうが楽しく、趣味になっていました。お金をかけずに楽しめて、お子さまの成績アップにもつながり一石二鳥ですので、皆様にもおすすめをしたいです。

中学受験の親

中学受験の親うちの子は勉強を全力で頑張ってるから、これ以上は量も時間も増やせないな…

お子さまの負担を増やさずに、成績を上げたい、何かしてあげたいとお困りの場合は、親の余力を投入して力をあわせてみましょう。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

もう少し手軽にコピーを貼りつけて問題用紙を作りたい方には、別のページでご案内をしています。