中学受験を終えてみて振り返ると、我が家にとって一番の武器になったのは、くもんの幼児ドリルで身に着けた「基礎がためと学習習慣」でした。

わが家は特別賢い子だったわけではありません。

それでも「はじめてのおけいこ」を4歳からスタートし基礎学力を着けたおかげで、小1で受けたSAPIX入室テスト(組み分けテスト回)の偏差値は60以上ありました。

うちの子

うちの子おかげで中学受験もできたし、東大にも入れたよ

この記事では、私自身の体験をもとに「なぜくもん幼児ドリルが中学受験に有効なのか」「どのように選び、どう使えば効果が出るのか」をまとめます。

これから幼児期の家庭学習を始めようと迷っている方が「やってみたい」と少しでも思って頂ければ嬉しいです。

よしみ

塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。

夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。

くもん幼児ドリルとは?

くもんの幼児ドリルは、3歳〜6歳向けに作られた市販ワーク。

くもん式の「スモールステップ学習法」で、やさしい問題から少しずつレベルアップしていくので、お子さまが「自分でできた」を積み重ねられるのが魅力です。

教室に通わずに市販ドリルだけで進められる

くもんの教室に通っても、どうせ家で宿題をしなくてはいけません。

くもんの幼児ドリルは市販品でも素晴らしいラインナップなので、教室に通うお金がもったいないです。

水泳やピアノなど、教室に通わなければできない習い事にお金を使うほうがいいですよね。

1冊750円前後でコスパが良い

くもんの教室に憧れている方、お月謝は2000円から3000円だと思いますよね。ところが、意外に高額で驚きなんです。

- 年少は1教科(こくご)

- 年中は2教科(こくご・さんすう)

- 年長は3教科(こくご・さんすう・えいご)

- 月の会費は、東京・神奈川価格とその他価格を平均して1教科につき約7500円

全ての教科をお教室に頼ってしまうと3年間の総額は54万円にもなります。

| 学年 | 授業料 |

|---|---|

| 年少 | 9万円 |

| 年中 | 18万円 |

| 年長 | 27万円 |

| 3年間合計 | 54万円 |

くもんの幼児ドリルを購入してお家でやれば、1冊あたり約750円なので

こくご・さんすう・えいご・めいろ・こうさくの5教科 合計40冊をやっても3万円ほどです。約18倍の差!

まだまだ先なので想像したくないと思いますが、大学進学には中学受験&中高の学費以上のお金がかかるんです。

- 5校ほど一般受験した場合、受験料と抑え校への保険入学金に40万円

- 4年間の学費は700万円ほど

- さらに、修士まで進んだら(理系では多い)6年間の学費は1000万超え

幼児期にお金をかけている場合ではありませんね。今は節約を心がけましょう。

国語・算数の基礎を自然に身につけられる

2歳くらいから文字を覚えてしまったり、数字が好きで自分の周りにある数字を使って勝手に計算をしたり、絶対音感があったりと、天才児か!と感心してしまうお子さまがいます。

うちの子も、そうであってほしいと年齢に合ったものを与えてみましたが、残念ながら興味を持たず4歳になっても文字や数字が読めない平凡な子どもでした。

しかし、くもんドリルのおかげで、鉛筆を使う練習から始め、文字を書きながら覚え、追い抜けたのです。

足し算や引き算のやり方についても、スモールステップで例題が分かりやすいので、親があまり教えなくても子どもが自分で理解できる教材になっているのも嬉しい。

共働きで忙しいご家庭でも、見張りとまる付けができれば大丈夫です。

なぜ中学受験に有効なのか?

中学受験では、算数の計算スピード・正確性、国語の語彙力が合否を左右します。

この土台は小学校に入ってから慌てて作るより、幼児期から積み重ねたほうが圧倒的に有利です。

1.計算スピードが自然に速くなる

中学受験の本番で痛感したのは「基礎力の差がそのまま得点差になる」ということです。

算数であれば計算力の正確さとスピード。

これらは小学校に入ってから急に伸ばそうとしても、すでに練習してきたお子さまに追いつくには間に合いません。

くもん幼児ドリルは、この基礎を幼児期から無理なく積み上げられる点が中学受験に直結します。

うちの子は、ドリルで毎日コツコツと数や文字に触れていたおかげで、小学校に入学する頃には「計算は楽しいもの」「文章を読むのは当たり前」という感覚を持てていました。

2.語彙力・読解力が伸びる

数字や文字を正しく書けるように練習する過程は、意外と時間がかかるもの。

幼児期の学習なら時間に追われることもなく、お子さまのペースで丁寧に文字を書きながら覚えることができます。

小学校に入学し、初めから文字を知っていたのでと、その勢いで文章題や国語長文への抵抗感がなくなりました。

3.勉強を「日常化」できる

毎日机に向かう習慣が、中学受験の長期戦で強みになります。

小学校に入学してから初めて勉強を始めると、1日10分間座って宿題をさせるだけでも一苦労です。

幼児にとって、毎日の学習は辛いもの。

だからこそ、歯磨きのように「嫌でも、必ずやらなくていいけないこと」として習慣づけてしまいましょう。

中学受験を目指す平凡なお子さまにとって、「先行逃げ切り」が最も効果的な戦略です。

ドリルの選び方(シリーズ別)

「はじめてのおけいこ」からスタート

くもんドリルは種類が多いので、どれからやればいいのか悩んでしまいます。

年齢に関係なく、鉛筆を持つのが初めてのお子さまには「はじめてのおけいこ」がおすすめ。

カラフルなかわいい紙面で簡単な直線や曲線を書く練習からスタートするので、挫折の心配がない1冊だから。

この1冊を通じて、鉛筆に慣れ、紙と触れ合う楽しさを知り、短時間からでも座ってドリルをやる習慣がつくのです。

幼児に持ちやすい太った三角の鉛筆も出ているので、一緒に用意しましょう。

芯の柔らかさは6B・4B・2Bがあり、長さも異なります。4Bからのスタートがおすすめです。

レベル分けをして、グループをつくる

くもんドリルの裏表紙には、分野別におすすめの順番が掲載されているので、順番通りに進めればよいです。

同時並行していく場合は、対象年齢を参考にして5段階にレベル分けをして、レベルごとに攻略しましょう。

くもんドリル 中学受験を意識した優先順位

すべての分野にバランスよく取り組めればよいのですが、未就学のうちに時間がとれない場合は、教科を絞りましょう。

その場合の優先順位と理由を説明します。

優先度1 もじ・ことば

数字が大好き、算数が大好きというわけでもなく、特に好き嫌いがないお子さまの場合、国語と算数のどちらを優先するかで意見が分かれます。

中学受験では算数が得意だと有利なのですが、その後の人生を含めて長い目で見ると、国語を最優先して鍛えるのがおすすめです。

普通に生活していれば、国語力は勝手につくと思われるのですが、中学受験での高度な国語力を身に着けるのはなかなか大変で、

漢字をしっかり習得する、難しい言葉を覚えるなど、低学年時にやるべきことはたくさんあるのです。

高学年になると、どうしても算数に多くの時間を取られてしまうので、幼少期は国語学習に力を入れましょう。

自由に使える言葉が増えると、豊かな感情表現ができるようになり、

読書も得意になり、中学受験のテキストを読んで理解する力もつき、記述問題への対応も楽になります。

国語を得意にしておくと、中学に入学後、英語学習でも苦労が減るでしょう。

優先度2 かず・けいさん

算数の才能があり、楽しく進めるお子さまは、優先して進めてください、中学受験でも得点源になります。

うちの子のように、算数の才能がないお子さまは、算数ができる子にしようと時間をかけて頑張っても得意なお子さまには勝てるようになりません。

中学受験の算数は、地頭がよく、才能があるお子さまにとっては楽しいらしく、基礎練習に時間をかけなくても応用問題を解いてしまいます。

そんな子に追いつけるのではないかと期待して、算数ばかりに時間をかけようとしても、普通の子は嫌がるだけです。

あきらめて、国語を優先して伸ばしましょう。

算数については、小学校入学前に足し算・引き算までは習得しておきたいので、2番目に優先してください。

優先度3 めいろ・こうさく

英語よりはこちらを優先するほうがいいです。

ハサミの練習をして指先を使い脳を刺激したり、迷路に取り組むと思考力や視野が広がります。

優先度4 えいご

英語関連は習い事の中でも大人気なので、つい国語より優先したくなってしまいます。

しかしみんなが憧れるネイティブの発音でペラペラになるには、帰国子女にするか、インターナショナルスクールに通うか、親が非常な努力をしなければ無理なのです。

中学受験の学習をしながら、無理のない範囲で英語を頑張っても、小学校で取得できるのは英検3級程度になるでしょう。

その程度では中学に入学後、国語が得意なお子さまにあっという間に抜かれてしまいます。

うちの子でも、中1のうちに準2級、中2で2級を取得できました。

受験勉強を頑張れば、大学生になる頃には英会話に困らない程度の英語力は身に付きます。

英語は世界中で使われますが、それぞれ訛りがあるものですから、堂々とジャパニーズイングリッシュを話しましょう。

佐藤ママさんも、中学受験に英語は不要とおっしゃっています。

幼児期に余裕がない場合は、くもんドリルの英語をカットしましょう。

効果的な使い方

せっかく買ったドリルも、やり方を間違えると効果が半減します。

1日5〜10分からでOK

気分が良い日はたくさんやるけど、やりたくない日はゼロという具合ではいけません。

毎日、一定量を必ず継続できるような枚数にしてください。

体調不良の日以外は、運動会の日でも、帰省先でもなるべく継続です。

くもんドリルは裏と表に問題があるので、問題数が多すぎると感じるときは、片面だけにすると良いでしょう。

もじとめいろなど、他の種類と組み合わせると、一日の中でバランスの良いカリキュラムを作れます。

ドリルの組み合わせ業を毎日やるのは大変なので、一週間分くらいのセットをポケットファイルに入れておくと、毎日取り出すだけになり便利です。

親は口出ししすぎない

くもんドリルは、計算の方法などがお子さまにも分かりやすく示されています。

いつも隣についてせかすより、家事をやりながらたまに様子を見るくらいがちょうどいいです。

間違えた問題は必ずやり直す

問題を解き終わったら、すぐにまる付けをします。

間違えた問題は、お子さまの考え方や解き方が合っていないこともあり、そのままにしておくと次の日も間違う原因に。

必ず、解きなおしまでやって、なぜ間違えてしまったのかを親子で確認しておきましょう。

ご褒美シールを集めて成長を可視化

くもんドリルにはご褒美シールがついています。

1枚ずつ貼るのはもちろんですが、1冊分を貼り終わったら、捨てずに集めてください。

たくさんのシール台帳が集まると、お子さまのみでなく、親も達成感で満足できるようになります。

目標設定

小学校に入学するまでに、授業の半年分くらいを先取れるといいです。

小学校低学年になっても、くもんドリル・先取り学習は続けますので、今はこの程度でよいのです。

周りのお子さまより少し進んでいるだけでも、「自分は勉強が得意」と思い込み、もっと頑張ろうとしてくれます。

小学校に入学したら、サピックスブックスのドリルなど知能系をプラスすることで、外部生として組み分けテストを受けたときに上位になれるでしょう。

我が家の実際の効果

- 年中〜年長で足し算・引き算完了

- 小1で掛け算九九を完全習得

- 小1でSAPIXの組み分けテストの偏差値が60以上になった

- 学校の音読の宿題をしなくても、ばれなかった

うちの子は、低学年時に受けた学習塾のテストで偏差値が60以上ありました。

塾に通っていなかったし、普段から勉強してなさそうに見せていたので、周りからは地頭の良い子だと思わたようですが、実は違います。

未就学時にペーパーのドリルだけで500時間以上、カード学習や読書などを合わせると1000時間以上の家庭学習を積み上げた結果の学力でした。

幼児期は周りの子が勉強をしない分、家庭学習をするだけで簡単に学力の差をつけられます。

小学校に入学したとき、半年分でも先取れていれば「自分は勉強が得意なんだ!」と勘違いできるので自信を持てる。

その勢いで先取りを続け、中学受験の学習も3年生から先取りをすれば、新4年生を高い偏差値からスタートできるのです。

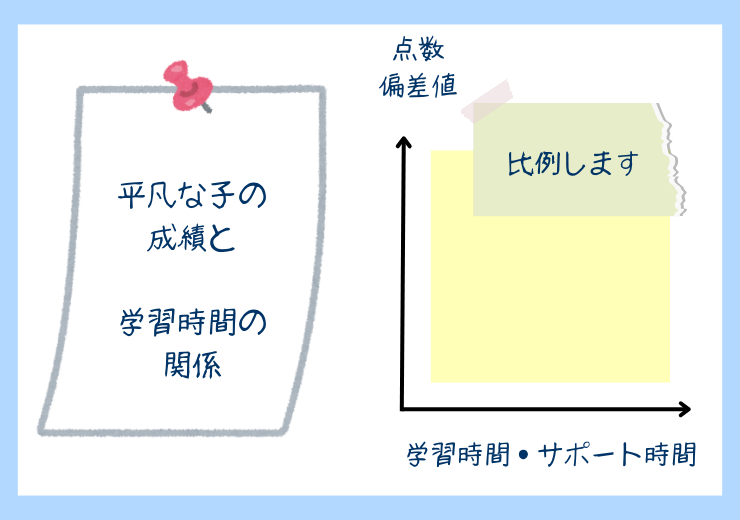

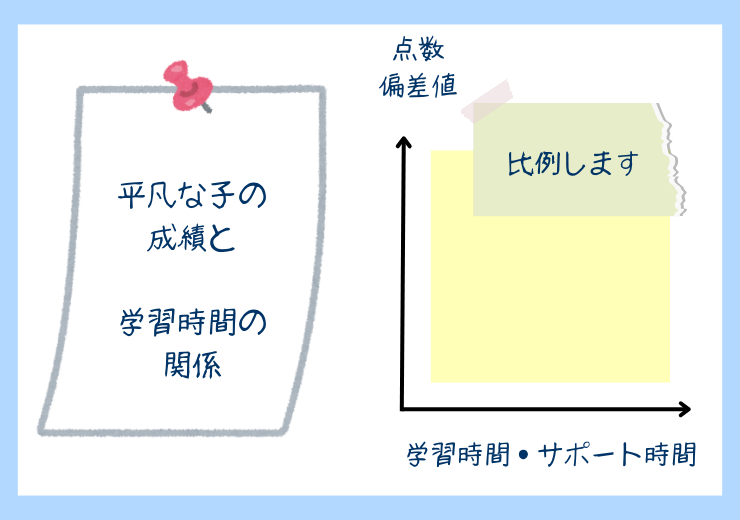

時間をかけて勉強をしてもなかなか習得できず勉強に向かないお子さまと、遊んでいても高い点数が取れてしまうお子さまと、残りのお子さまがいます。

多くのお子さまが、この「残り」に該当し、親が積極的に勉強習慣をつけてあげると、時間に比例して成績が上がります。

※他のお子さまとの比較ではなく、同じお子さまが勉強をした場合としなかった場合の比較。

勉強の適性がどの程度なのかは、負荷をかけてやってみないと分かりません。

うちの子よりも成績が低いお子様の家庭で、私よりも学習のサポートに手間と時間をかけている人に出会ったことがないので、間違いないと思っています。

よくある質問(Q&A)

Q. 何歳から始めるべき?

A. 3歳〜4歳からが理想ですが、お子さまの様子を見てスタートしてください。

小学校入学までに、半年分くらい先取りたいので、5歳までには初められるといいです。

Q. 1日何ページが理想?

A. 裏と表、両面に問題があるので、初めは1日1枚から。様子を見て、やりすぎないように増やしていきます。

毎日、続けられる量にしてください。大切なのは、出かけても運動会でも「継続すること」です。

Q. いつまで続ける?

A. 幼児ドリルが終了したら、くもんの小学ドリル進みます。

小3まで小6までの範囲を終わらせると、中学受験の学へスムーズに移行できます。

Q. 嫌がってもやらせるべき?

A. 習慣がつくまでは、お子さまが嫌がって泣くこともあるでしょう。

学習は、嫌だからとやらせなくても良いわけではなく、嫌でもやらなくてはいけません。

一時的に嫌われても、親はひるまずに学習の習慣をつけてあげてください。

将来、きっと感謝されるようになります。

まとめ&今日からできる3ステップ

幼児期からのくもんドリルは、計算力・語彙力・学習習慣を無理なく育て、中学受験の基礎固めに非常に有効です。

わが家が体験したように、毎日の小さな積み重ねが小学校入学後に大きな成果となって返ってきます。

大切なのは、難しい内容を詰め込むことではなく、年齢に合ったドリルを毎日コツコツ続けること。

これさえできれば、受験本番での基礎力の差は確実に出ます。

- お子さまのレベルを確認して、最初の1冊を選ぶ

- 毎日5〜10分から机に向かう習慣を作る

- 間違えた問題はその日のうちに復習する

中学受験は、成績が低い状態でスタートすると親子とも辛いですし、フォローするための塾などにお金もかかります。

時間がたっぷりある幼児期のうちから、安いくもんドリルに取り組み、成績を伸ばしてから中学受験に参加しましょう。

ぜひ今日から一歩踏み出してみてください。