中学受験を目指すご家庭は、本格的に受験勉強が始まる4年生までに、お子さまの学力を知っておきたいですよね。

そのためには、学習塾で定期的に開催される無料招待の学力テストを利用するのが良いでしょう。

その塾の授業で習う内容が出題されるので、小学校の教科書のレベルを超えた問題を解いて力試しができます。

しかし、学習塾のテストは問題のレベルが高いので、高得点を取るにはハイレベルな問題集で練習する必要があるんです。

中学受験の親

中学受験の親・くもんドリルだけじゃダメなの?

・テストを受けてみたけど、難しくて高得点が取れなかった

・塾に通わなくても、ハイレベルな問題の対策はできるの?

この記事では、こんな疑問を解消できるおすすめの問題集と家庭学習の方法をご案内します。

塾に通わなかったうちの子でも、3年生でSAPIX組分けテストの偏差値を70程度に上げられました。

低学年からコツコツと準備し、高得点を取っておくことは、高学年で良いスタートを切るための重要な戦略となります。

お子さまの学びを、無理なく高めていきたい方は、ぜひ参考にしてください。

よしみ

塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。

夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。

低学年から中学受験塾のテストで高得点を取るには

4年生からは、他のお子さまも頑張り出すので、普通の努力では成績を上げるのは難しく、時間に余裕のある低学年でしか差をつけられないのです。

塾のテストで低学年から高得点を目指す理由

お子さまの勉強の才能を知っておける

小学校のテストはいつも90点以上だから、中学受験も余裕♪

小学校のテストは、中学受験のテストと比べると基礎的な問題が出るので、学力の差が分からないのです。

高得点を取れていても、レベルの高い中学受験塾のテストを受けると半分もできないかもしれません。

中学受験塾のテストで上位を目指してみて、精一杯学習をさせてみないと、レベルの高い問題に対応できるのか?を測れないでしょう。

低学年のうちからお子さまが中学受験の勉強に向いているかを知っておくと、多くのメリットがあります。

- お子さまに合った学習法を早めに選び、学力を伸ばせる

- 親の関わり方の見通しが立ち、家庭のサポート体制を整る準備ができる

- 思考力・読解力・集中力などの特性を早く知り、中学受験をどうするか判断できる

仮に中学受験の勉強には向かないと判断した場合でも、難しい問題が出る私立を回避し、公立中高一貫校に変えるなど、お子さまに合った学校を選ぶ判断材料にもなります。

中学受験を始めると、家族全員が関わってしまう大プロジェクトに!

だからこそ、早い段階でお子さまのの適性を知っておくことで、迷いや後悔の少ない進路選択をしたいですね。

新4年生を上位クラスでスタートしたい

中学受験塾は3年生の2月からスタートですが、低学年から塾通いで高い学力をつけているお子さまと、準備をしてこなかったお子さまとでは、すでに学力の差があります。

多くの進学塾では、3年生の後半から入塾テストや公開模試を実施し、その成績に応じて4年生の初期クラスが決まるんです。

知らなかったよ…

始めから上位クラスに入るとクラスメイトの学習意識が高く、授業の進度やレベルも高いため、より良い学習環境で学べます。

反対に下位のクラスでスタートすると、上位のクラスに上がるには定期テストで好成績を出す、つまり上のクラスのお子さまを抜かしていく必要があり負担が大きい。

大変なので、低学年からコツコツと準備し、高得点を取っておくことは、高学年で良いスタートを切るための重要な戦略となります。

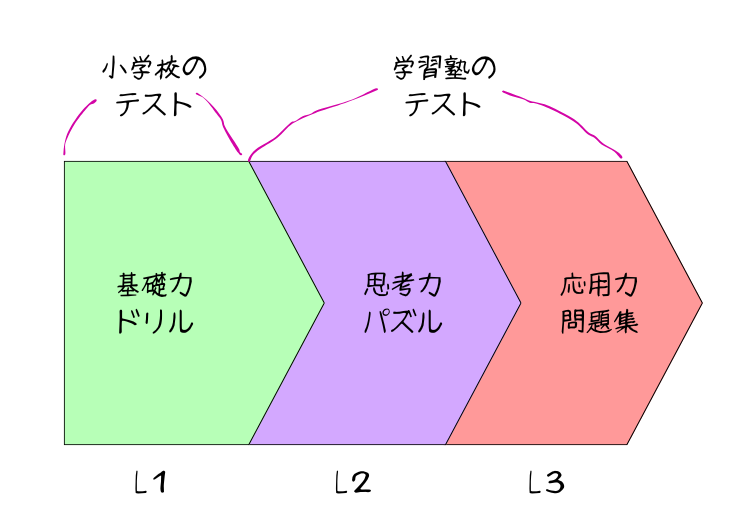

中学受験塾のテストで出題される問題の特徴

小学校のテストは、教科書に基づいた基礎的な計算力や文章題が中心で、ドリルで練習をすれば高得点をとれますが、

中学受験塾のテストではお子さま同士の差をつけるために、思考力・論理力・読解力を問う問題が多く出題されます。

- 規則性、図形の構成、条件整理、推論、数の性質など、小学校では扱わず発展的

- 問題文が長く、条件が複雑なので、読解力と集中力も必要

- 途中式や考え方を書かせる塾もあり、「どのように解いたか」を重視される

塾のテストは単なる知識ではなく「考える力」が試される内容になっており、小学校のテストとは難易度も目的も異なるのです。

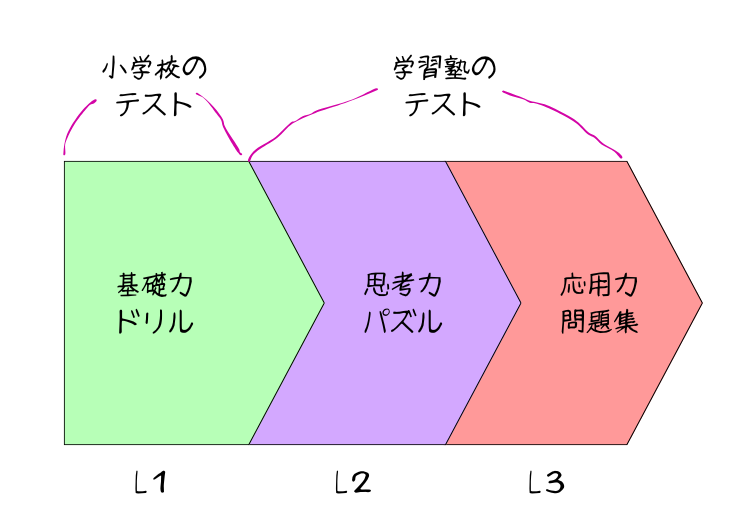

中学受験塾テスト高得点までの3ステップ

中学受験の算数を解けるようになるには、くもんドリルの基礎学習だけでは足りません。

始めての問題でも挑戦する力を身に着け、長めの文章問題を見ても混乱せずに取り組めるように、ハイレベルな問題集で練習が必要です。

本屋さんに行くと、たくさんありすぎて迷いますが、基礎・思考力・応用力と3つに分けて選べば大丈夫!

中学受験を目指す低学年におすすめの算数問題集

私は良さそうなものにどんどん手を出してしまい、いろいろとやりましたが、こんなにやらなくても良かったなと反省しています。

・サピックスのきらめき算数脳

・宮本算数教室の賢くなるパズル

・四谷大塚のはなまるリトル

・トップクラス問題集/トップクラス問題集徹底理解編

今は、新しくてもっと良い問題集があるので、やり直すならこれだ! と思える問題集を厳選したので参考にしてください。

たくさんあると取捨選択に迷うので、2種類に絞ってご案内します。

思考力を鍛えるパズル系

中学受験では、単なる暗記や計算だけでなく「考える力」が非常に重視されます。

くもんドリルだけじゃ不安だなぁ…

くもんドリルでの先取り学習が最優先ですが、次は「考える力」を伸ばす問題集にも取り組みましょう。

「どうやって考えるか」に重点を置いた学習に有効です。

おすすめなのが、パズル系の問題集や論理的思考を鍛える遊び学習です。苦しみながらですが、空間認識力や注意力、推理力を養うことができます。

とくに図形問題は受験算数で大きな得点源で差がつく単元なので、早いうちから触れておくと、塾で本格的に学ぶときに苦しみが減ります。

思考力をのばすためには、宮本算数教室の賢くなるパズルだけでよいでしょう。

- 思考力をのばす目的に絞られていて、無駄がない

- 簡単すぎでも入門レベルからやると調子に乗ってくれるので大事

- 22冊ぜんぶやっても丁度良い量

おすすめの順番

中学受験を目指す低学年のお子さまが「宮本算数教室の賢くなるパズル」シリーズに取り組む場合、以下の順番で進めるのがおすすめです。

マス目に線を書くなど、パズル感覚で、最も基礎的な数感覚や図形感覚を楽しく身につけられるシリーズです。

まだ計算が不安定な低学年の子でも取り組みやすく、学ぶことに対する抵抗感を減らします。

計算を繰り返してマスの数字を埋めます。単なる計算問題より楽しく、広い視野が必要。

中学受験算数の土台となる計算力を、スピードと正確さの両面から鍛えます。

反射的に計算できる力は、今後の応用問題に取り組むうえで大きな武器になるでしょう。

【やさしい】

【ふつう】

【むずかしい】

クイズに答えるように解きます。中学受験で重視される「論理的思考力」「条件整理力」を鍛えるのに最適。

遊び感覚で取り組めますが内容はかなり高度で、後半は大人でも考え込む良問が多く含まれます。

ブロックを仕分けしたり迷路をしたり、中学受験で頻出となるテーマをパズル形式で学べます。

規則性は小学校では扱わないため、練習しておきましょう。

空間認識力や試行錯誤力、ひらめき力を試せる構成。

中学受験の算数でも、難しい分野をじっくり練習できます。

賢くなるパズルの注意点

- 親は絶対に教えないでください

- 教材を置いといて、放っておくだけにしてください

- パズルを解き終えたら、付属の認定証で盛大に表彰しましょう

このルールが守れると、算数力は伸びるのでしょう。

お子さまが興味を持って、自分でやるまで強制せずに見守るとよいそうですが、うちの子はやらないので放っておけなかった。

私は予定通りにやってほしかったので、毎日のメニューに入れ込んでいました。

学年ごとのハイレベルな問題集

くもんドリルで基礎固めをさきにやってね

基礎固めができていないと、思考力や応用力がうまく育ちません。

低学年のうちから、半年に一度くらいでよいので、中学受験塾のテストを受けて偏差値を確認しておくことが大事ですが、

そのテストで出題される問題を解くために、難しめの問題を解く練習が必要なんです。

どれを選べばいいの?

旺文社の最高クラス問題集でよいと思います。

トップレベル問題集より最高クラス問題集のほうが、文字が大きく間隔も広いのでお子さまが取り組みやすいです。

- 教科書レベルからスタートして、段階的に難度の高い問題に取り組めるよう構成

- 分量、難度ともに手応えのある問題集

- 中学受験を考えて、低学年の間に何をしておけばよいか不安を感じている方に

各単元の問題は標準レベル、上級レベル、最高レベルの3段階で構成されています。

まずは、標準レベル、上級レベルだけを

最高レベルには、植木算など中学受験の範囲が出てくるので、教えられない親は無理をしないでください。4年生になって、解き方を習ってからできるようになればいいのです。

上級レベルまでを終わらせてから、足りないと感じる天才的なお子さまのみ最高レベルをやるといいでしょう。

低学年のうちに学力を上げるための家庭学習方法

基礎ドリルとは異なるフォローが必要

思考力を育てるパズルやハイレベル問題に取り組む際は「解く過程を大切にする姿勢」を家庭で育てることが重要。

私はこれが出来ずにせかしたり、答えに導いたりしてしまったので、算数脳を伸ばせなかったのかもしれません。

- 「なぜそう考えたか」「どう解いたか」を言葉で説明させる習慣をつける

- 親が聞き役になり、うまく言語化できないときはヒントを与えて導く

- 考える力を育てるため、「すぐに教えない・あきらめさせない」姿勢が必要

- 「なぜ間違えたか」を一緒に分析し、解き直しまで丁寧に行う

ヒントを与えて、解説を読んであげても理解できない問題は、今のお子さまのレベルに合っていません。

レベルを少し下げるなど、無理なく継続できる工夫も大切です。

焦らず、粘り強く考える力を支える環境をつくりましょう。

お子さまの算数脳が足りないと気づいたとき

算数ができるお子さまは、低学年のうちからそろばん1級を取ったり、算数オリンピックで入賞したりと、分かりやすく目立ちます。

算数の才能がないとスラスラとは進めないので、低学年のうちに適性がないから無理と、あきらめたくもなります。

うちの子はできない…

確かに、中学受験は算数が得意だと有利ですが、そこそこでも他の強化で補えば難関校に合格できます。国語を頑張るなど、すき間をみつけて頑張りましょう。

算数ができるお子さまは、少ない勉強時間でも上位のクラスに行けて、トップの中学に進学できますが、

中学受験で大成功をした割には、浪人してその大学に進学するの?とあまりうまくいかないケースも多数見受けました。

中学受験で苦労しておくと、英単語の暗記など努力を要する中高での学習にも通じるので、安心してください。

毎日のメニュー管理をプランニング

- くもんドリルなどの基礎ドリルの先取り(国語)

- くもんドリルなどの基礎ドリルの先取り(算数)

- 算数の思考力を伸ばす問題

- 算数の応用力を伸ばす問題集

- 国語の漢字先取り練習

- 国語の難しい言葉を覚えるドリル

- 国語の読解問題などハイレベルな問題集

中学受験を目指す低学年では、この7種類のメニューをバランスよく進めていくようになります。

一日分のメニューをコーディネートするだけで疲れますし、どれにしようか迷います。

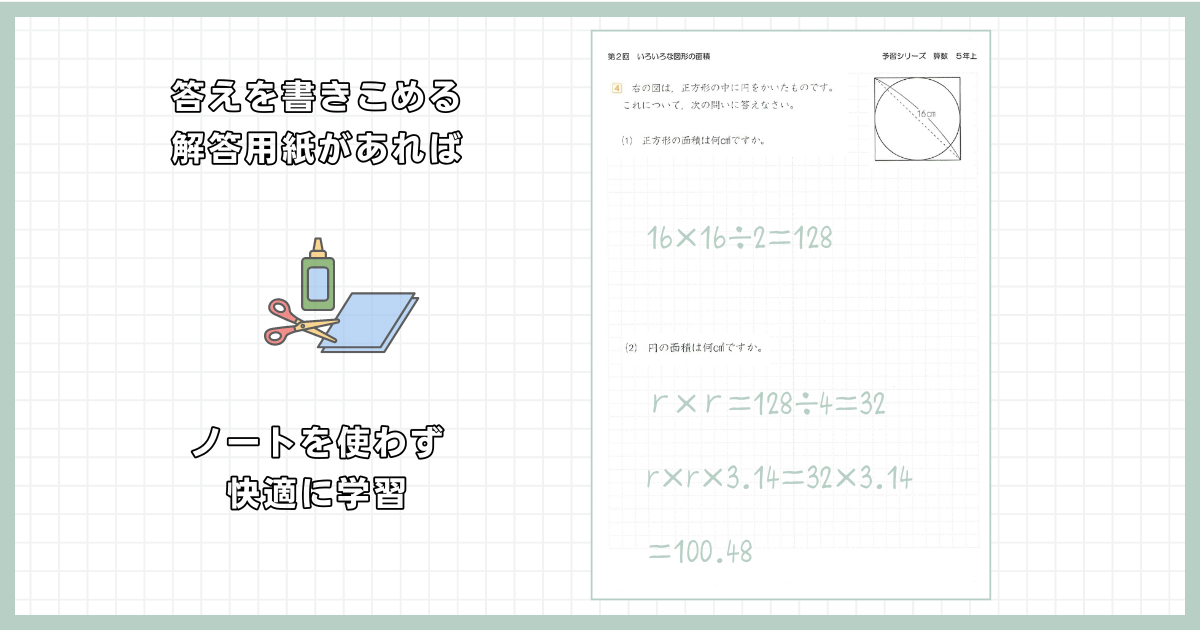

そこで、コピーなどをしてプリント化し、一日分の学習を事前にまとめてセッティングしておくのが大切です。

冊子のままでは、開くにも時間がかかるし、お子さまも嫌がりますからね。

一日分の組み合わせ例

くもんドリルなどの計算や漢字は、毎日かならず入れます。毎日やらないと、なかなか定着が間に合いません。

パズルやハイレベルの問題集は、差し込みま少しずつ差し込み。

お子さまに合わせて、ドリルの問題を片面ずつにコピーしたり、冊子タイプの問題集を1ページのみに加工してください。

- 組み合わせ例

-

基礎ドリル計算 基礎ドリル漢字 算数パズル 最高クラス国語1問

ハイレベルな問題の日は枚数を少なくしてね

お休み日など、時間のある時に毎日のセットをつくり、クリヤーブックに入れておきましょう。

親は、毎日出すだけになるし、お子さまは、迷わず机に向かうことができます

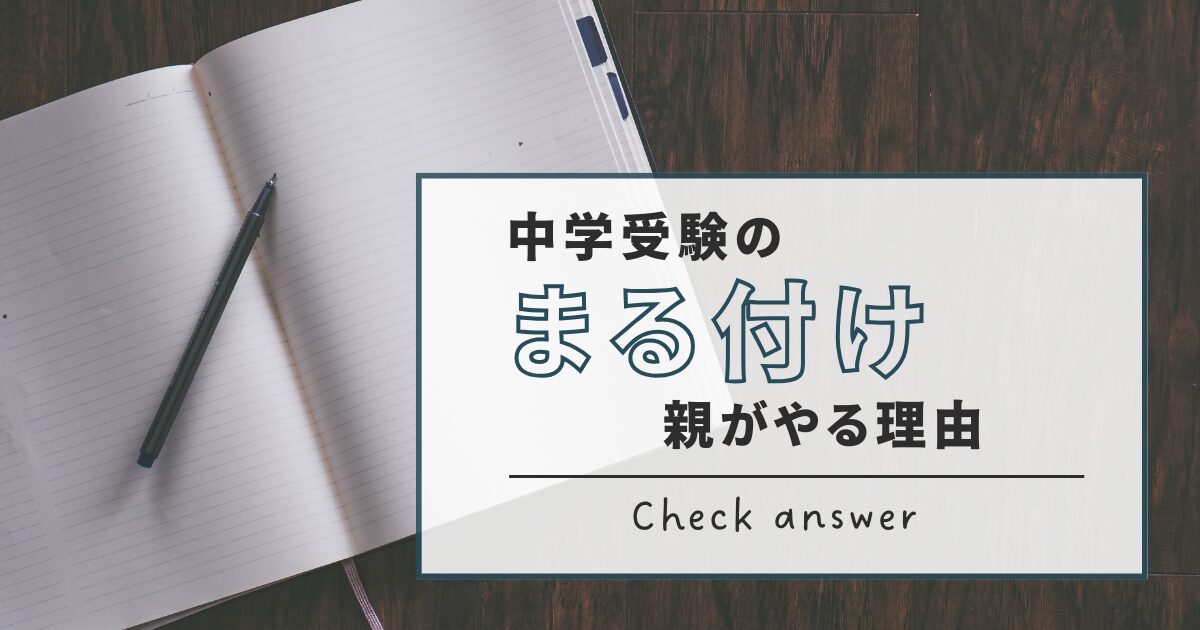

親がまる付けをして、親自身が達成感を得る

親のほうも、毎日大変です。お子さまの頑張る姿をみて感動したり、成績があがったら喜んだりと、親にもご褒美がほしいです。

その日のうちにまる付け、直しまでやる

学習を定着するには、できない問題をできるようにするのが大事なので、できなかった問題や間違えた問題はその日のうちに解きなおしまでやります。

まる付けと、解きなおしのチェック、分からないかった部分のフォローは親がやるといいでしょう。

お子さまだけに任せると、できない問題を見過ごしてしまうかもしれないからです。

学習が終わったらすぐに親がまるを付け、「よくできたね」「ここは惜しかったね」と声をかけることで、お子さまは「自分の努力が認められている」と達成感を得ることができます。

間違えた問題に×をつけると嫌がるお子さまには、代わりに目印をつけるなど、ふてくされずに継続できる方法がいいです。

この「見守られてる感」があるからこそ、お子さまは次の日もあまり嫌がらずに学習に向かおうという気持ちになります。

後日に解きなおしをしたい問題があるときは、その問題を後の日のクリヤーファイルに入れておくと、忘れずに復習ができるのでおすすめ。

塾の公開テストを受けて偏差値を確認する

学習を継続するうえで、目的意識やお子さまの成長の実感があると大きなモチベーションにつながりますね。

残念ながら小学校のテストだけでは、先取りの成果を確認できずつまらないと思います。

そのため、定期的に中学受験塾の公開テストを受け、現在の実力や偏差値を把握すると、親子で成果が分かり非常に効果的です。

なるべく塾に通っているお子さまも参加するテストを探して受験しましょう。

SAPIXの入室テストなど、有料のテストもあります。

SAPIXの内部生の組分けテストの月に受けると、SAPIXの内部生と同じテストで学力が分かるのでお得。

SAPIXの組分けテスト月は、よい成績を取れるとメダルがもらえます。受験後は、入塾を断っても大丈夫なので、安心してください。

外部生でもメダルをもらえたよ。銅だけど…

公開テストでは、家庭学習の成果がどこまで通用するかが明確に分かり、学習の方向性を見直す良い機会にもなります。

なるべく上位の成績で新4年生をスタートするため、3年生までに偏差値や順位を上げていく目標を立て、テストを受けるのがおすすめです。

まとめ

中学受験を見据えて低学年のうちから算数力を高めるための学習法とおすすめ問題集を紹介しました。

低学年のうちから塾のテストで高得点を目指す理由は、4年生からの中学受験勉強に向けた学力の土台を作り、親子で自信を持てるようになることです。

家事やお仕事だけでも忙しいのに、お子さまの毎日の学習メニューを計画し、丸つけや声かけのサポートもするなんて負担は大きい。

でも、成長の早いお子さまは親が手をかけた分、成績アップするなどの反応が早いのでやりがいも感じられます。

気長に頑張っりましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。