中学受験を目指す家庭にとって、「子どもが勉強に集中できる環境をどう作るか」は大きな課題です。

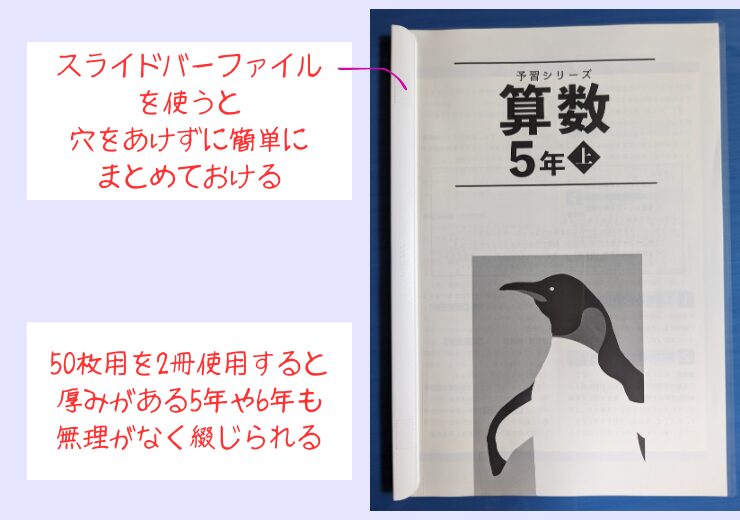

教材として定評のある「予習シリーズ」ですが、実際に使ってみると ノートに問題を書き写す必要がある ため、お子さまにとって大きな負担になります。

中学受験のこども

中学受験のこども頑張りたいけど、すぐに疲れちゃう…

「せっかくやる気を出しても、書き写すだけで時間がかかり、疲れてしまうため、肝心の問題を解くに集中できてない」

そう感じた経験はありませんか?

だからこそ、親が少し手間をかけて 教材を使いやすい形に整える ことで、お子さまの学習効率を一気に高められるのです。

よしみ

塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。

夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。

現状の課題:「予習シリーズ」の弱点

- テキストの内容はわかりやすく質が高い

- ただし余白が少なく、答えを直接書き込めない

- その結果、お子さまはノートに書き写す手間で疲れてしまう

一方で、プリント形式の塾教材は 余白が十分にあり、そのまま答えを書き込める ため、子どもは「解く」ことに集中できます。

では、どうすれば「予習シリーズ」をプリント教材のように使えるのか?

ここで親の工夫が生きてきます。

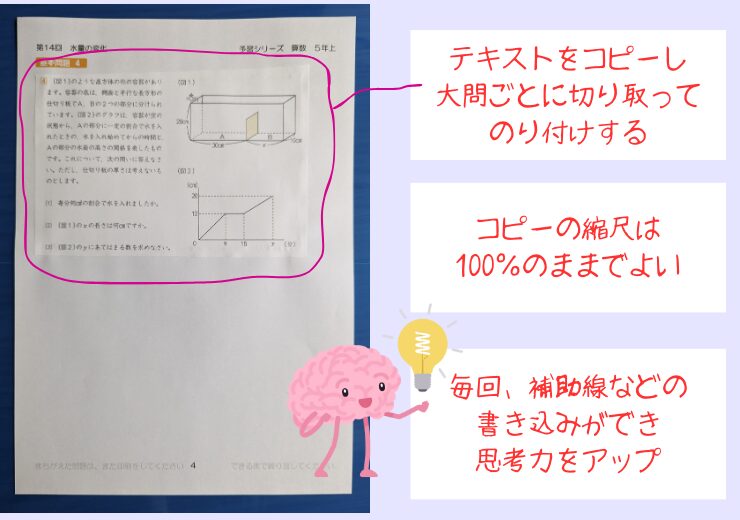

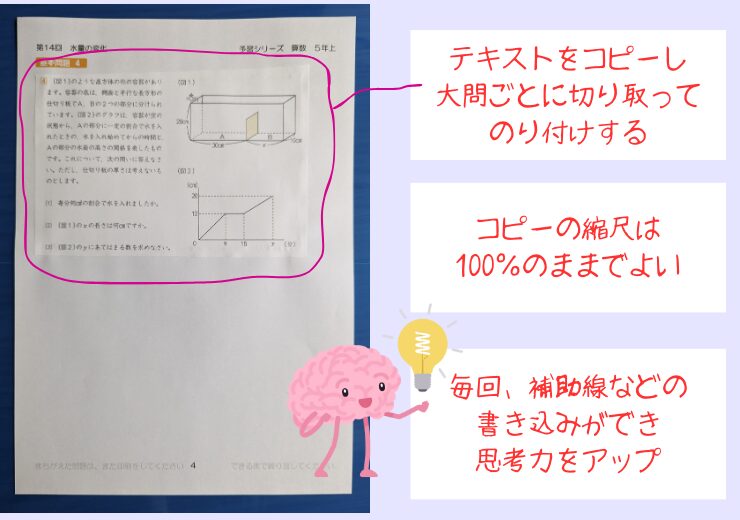

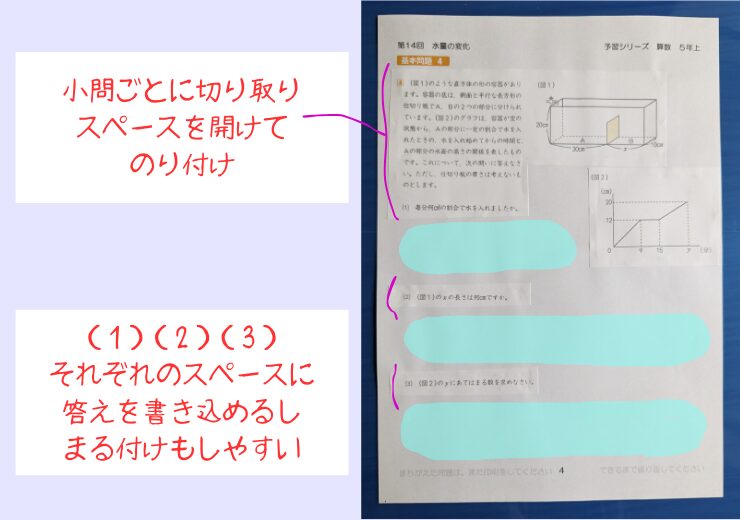

改善方法①:コピー&貼り付け方式

もっともシンプルなのが「コピーして、答えを書き込める余白を確保する」方法です。

手順

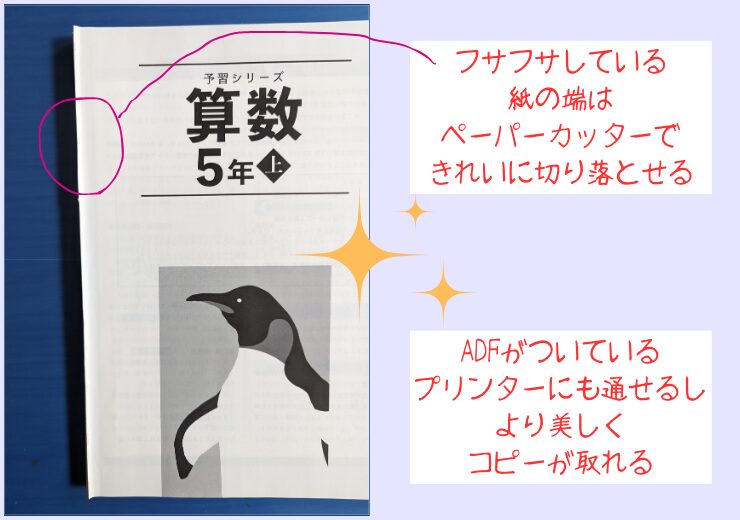

⑴予習シリーズのテキストをコピーする

1ページずつコピーをとるのが面倒な場合は、テキストを余分に1冊購入するのがおすすめ。

分解してコピーをしやすくしたり、ADF付きの複合機でスキャンをすれば、手間を省けて楽になります。

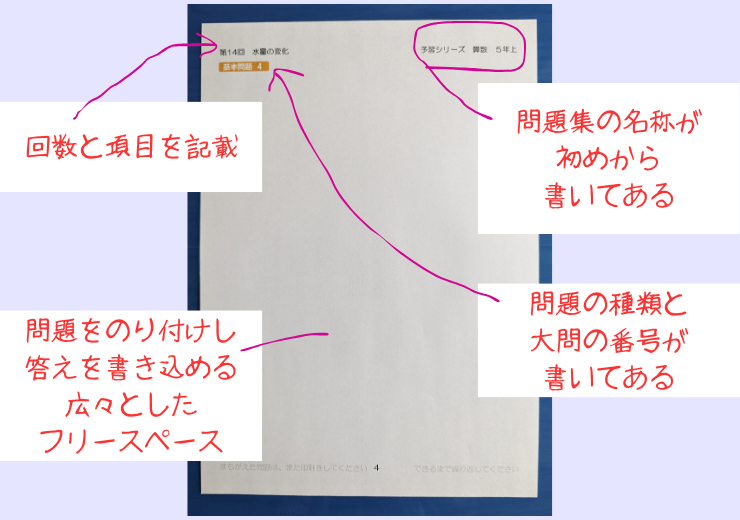

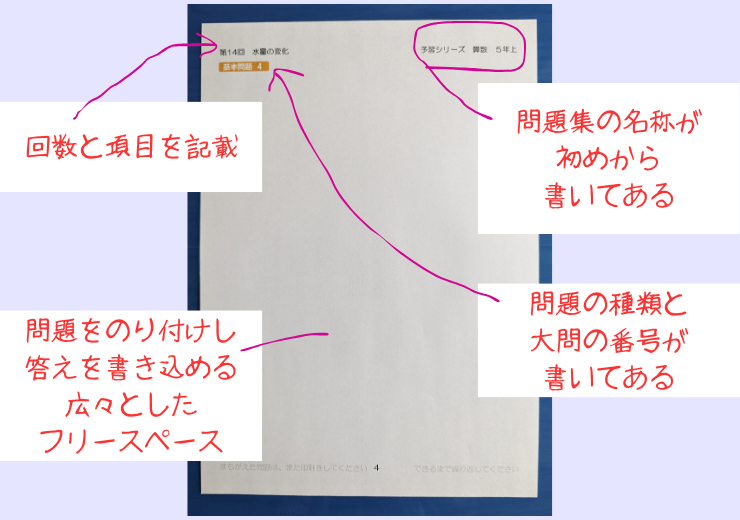

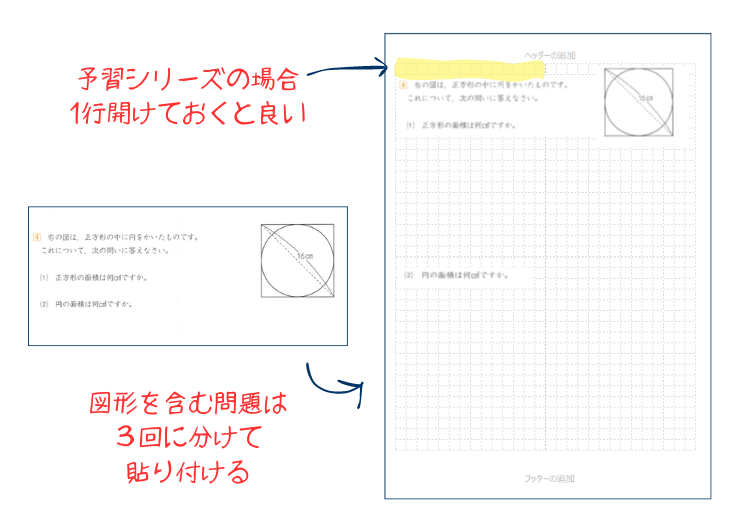

⑵コピーした問題をA4の用紙に貼り付ける

A4用紙には、問題集名や問題の番号が書かれていないと、後で分からなくなりまる付けが困難になります。

貼り付けて使用できる解答用紙があるので、使うと便利。

- ハサミで大問ごと切り取ったら、プリントがきれいに貼れるのりで貼ります(スティックのりははがれやすいし、テープのりはランニングコストが高いので液体のりがおすすめ)

きれいに貼れる液体のり

スティックタイプ(アルコールが蒸発し、きれいに仕上がる。しつこく塗るとはがれにくい)

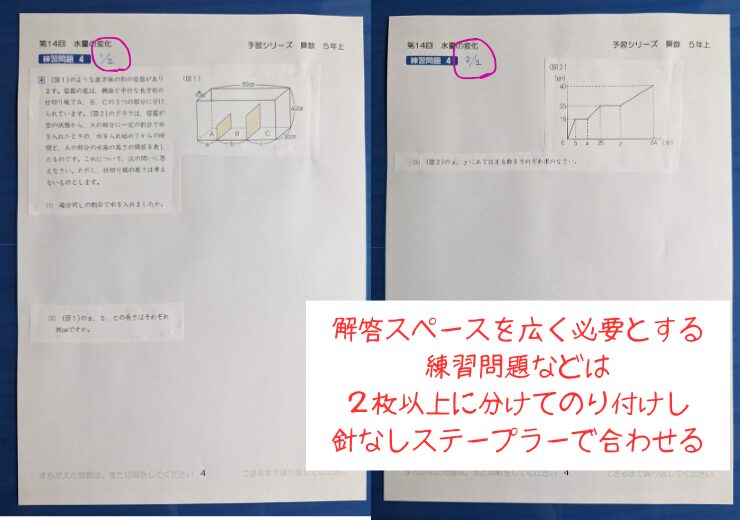

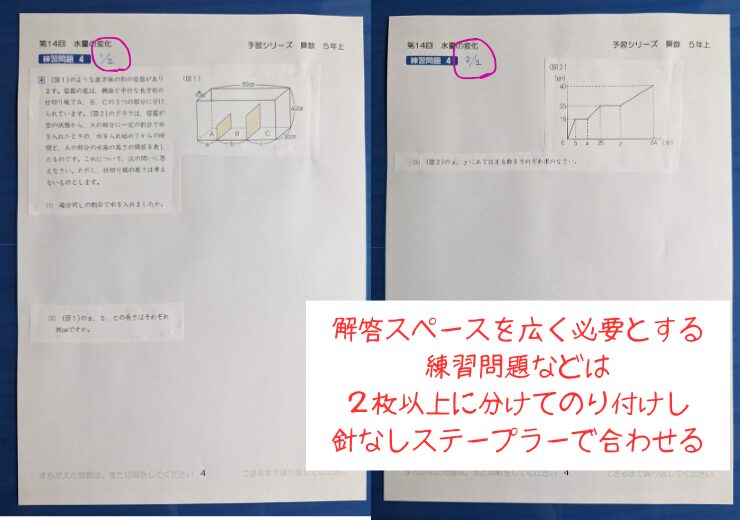

- 問題を解く余白が足りなそうなときは、もう1枚印刷をして針なしホッチキスでとめます

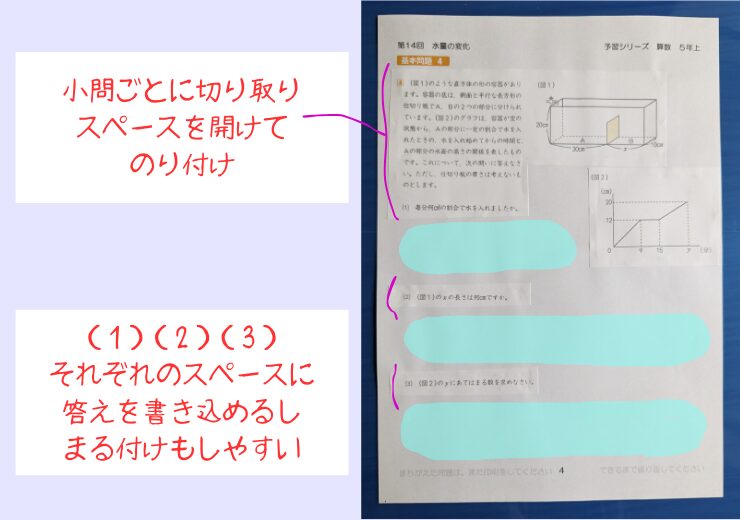

⑶小問ごとに切り分けるとさらに快適に

- 親は面倒ですが、お子さまは余白の使い方に気を配らずに問題を解くことに集中できます

- このひと手間をかけることで、お子さまが1題多くの問題を解けることにつながります

⑷小問数が多い時は解答用紙を複数枚に分ける

答えをのびのび書けるようになる

⑸完成したプリントで、お子さまが学習する

メリット

- お子さまはノート写しの手間がゼロ

- テキストも開かなくて良く、解くことだけに集中できる

- 広い余白でのびのびと問題を解けてストレス減少

- 同じ勉強時間内で、より多くの問題に取り組めるようになる

デメリット

- 親にコピー&貼り付けの作業負担がある

- コピー代やノートの厚みが増える

- 解きなおすたびに毎回新しく作る必要がある

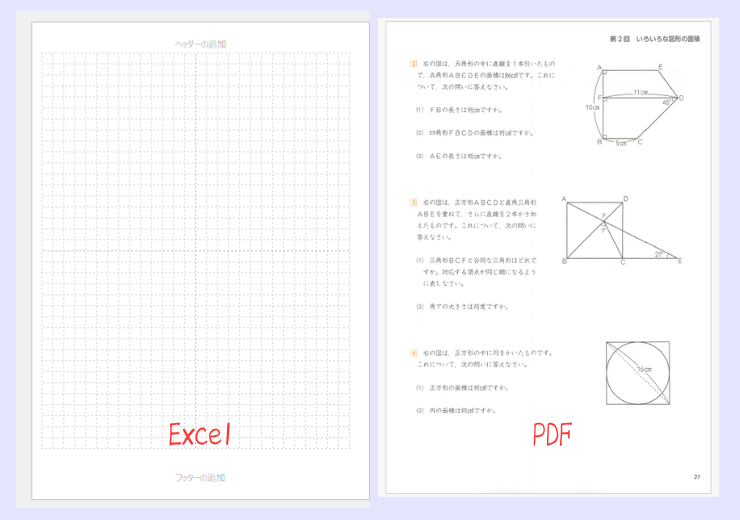

改善方法②:スキャン&デジタル編集方式

もう一歩進んだ方法が「スキャンしてデータ化し、余白を広げる」やり方です。

手順

- 予習シリーズのテキストをスキャナーやアプリで取り込む

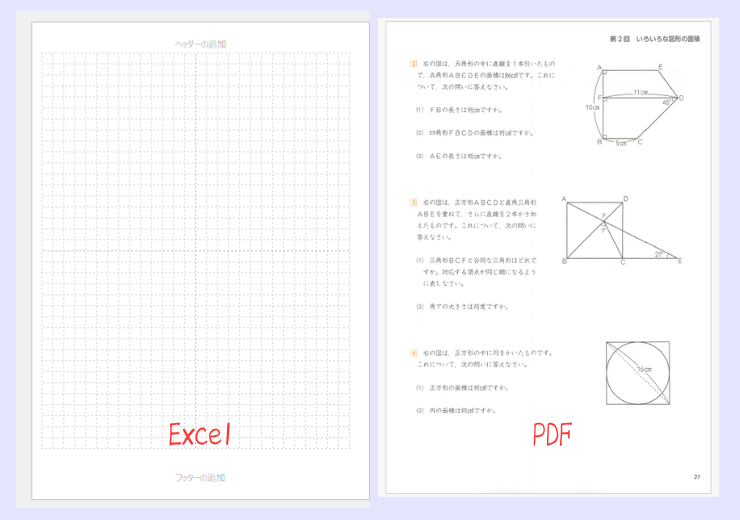

- Excelなどに余白を広く設定して問題をはりつけて印刷

- お子さまは、余白つきプリントに直接解答できる

①予習シリーズのテキストをスキャナーやアプリで取り込む

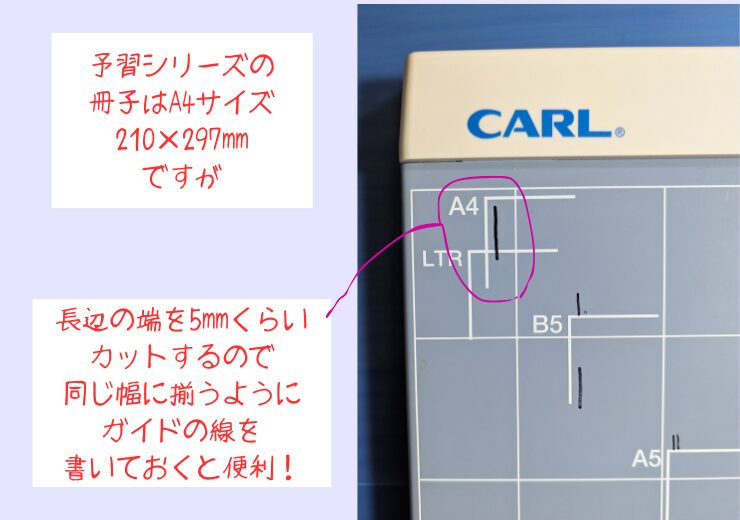

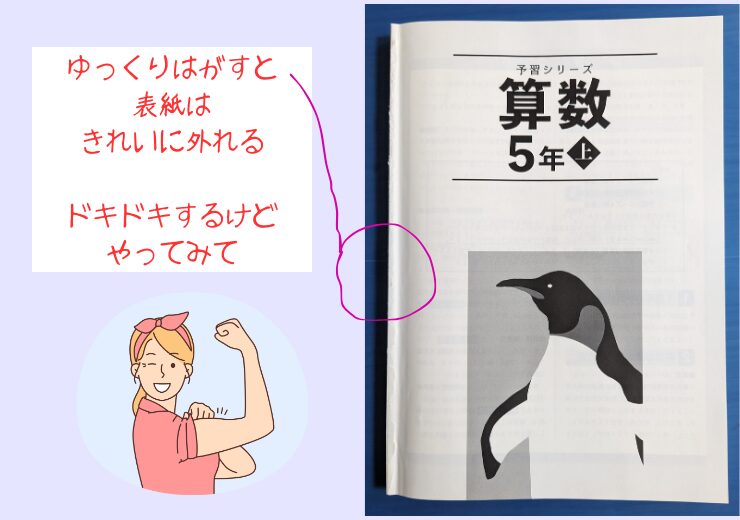

STEP1 テキストを裁断する

裁断せずに、見開きのままスキャンをすることもできますが、影ができるし疲れるし時間がかかる。

ADF機能(自動紙送り)を使ったり、スキャン専用機でスキャンをする場合は裁断が必要となります。

- 塾に通っている場合は親用にもう1冊購入するのがオススメ

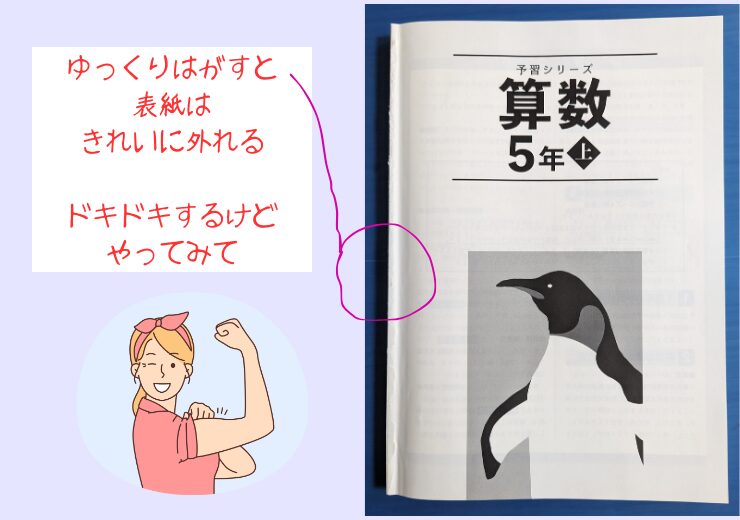

- 購入したら分解するためにまず表紙をゆっくりはがします

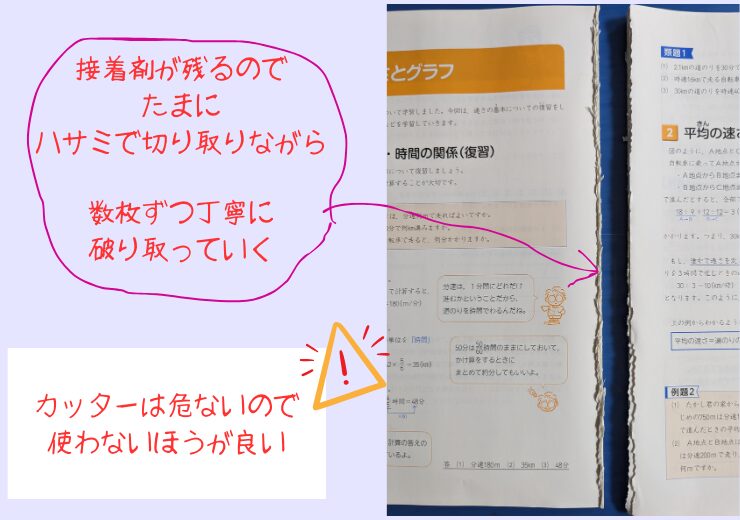

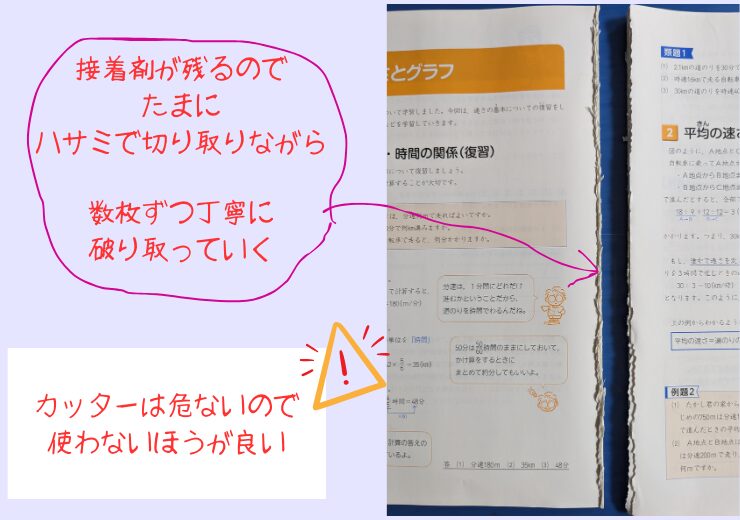

- バランスを崩すと余計なところが敗れるので、面倒でも数枚ずつ破きます

- 背表紙に残った接着剤は、たまにハサミで切り取ってください。危険なので、カッターはおすすめしません。

STEP2 裁断したテキストをスキャンしてPDFファイル形式で保存する

問題が掲載されている全てのページについて、

スキャン機能がある複合機、またはスキャン専用機を使ってスキャンをし、PDFファイルで保存をします。

スキャンをしたファイルは、なるべくテキストごとに1つのファイルにまとめておきましょう。

スマホだけで問題集をPDF化したい方には、『Adobe Scan』がおすすめです。

無料で利用可能!撮影するだけで簡単にPDFに変換できる

STEP3 PDFから切り取った問題を貼り付けるための原本をエクセルで作る

使い慣れているソフトがあれば別のでもいいです。

方眼付きの原本にしておくと、貼り付ける際のガイドになり、お子さまも答えを書きやすくなります。

貼り付け前の原本は、長く同じものを使っていくので時間をかけて丁寧に作ることがおすすめ。

パソコン操作の苦手な私が作る場合の手順なので、もっと優れた方法をご存じの場合は真似をしなくても大丈夫。

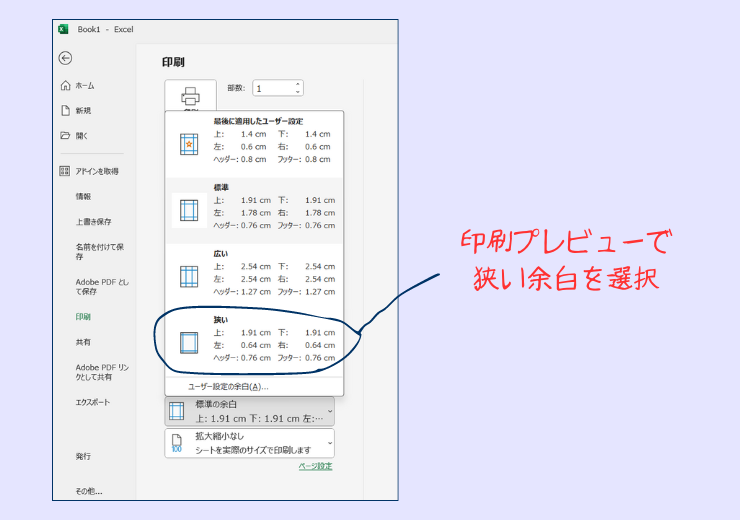

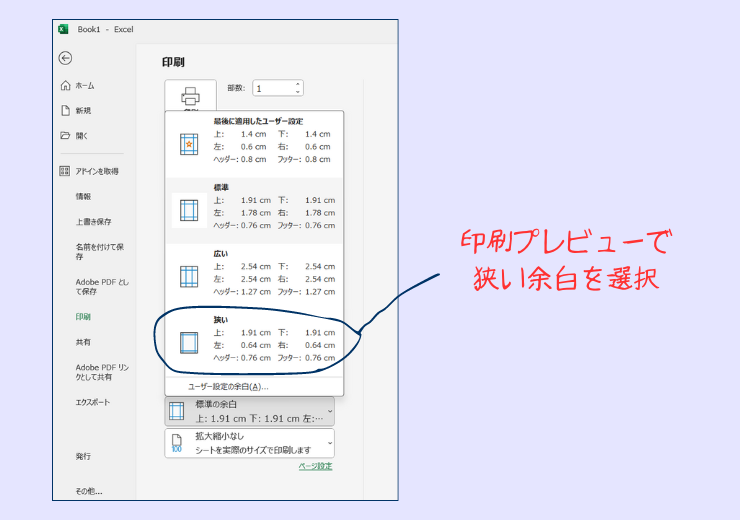

- 印刷した解答用紙は回答欄をできるだけ広く使用したいので、狭い余白にしておきます

- 私は空白のブックを開いて印刷プレビューから設定しています

- ピクセル数またはcmの単位で数値を同じにします

- 1センチ単位の必要はないので0.7cmくらいが使いやすいと感じています

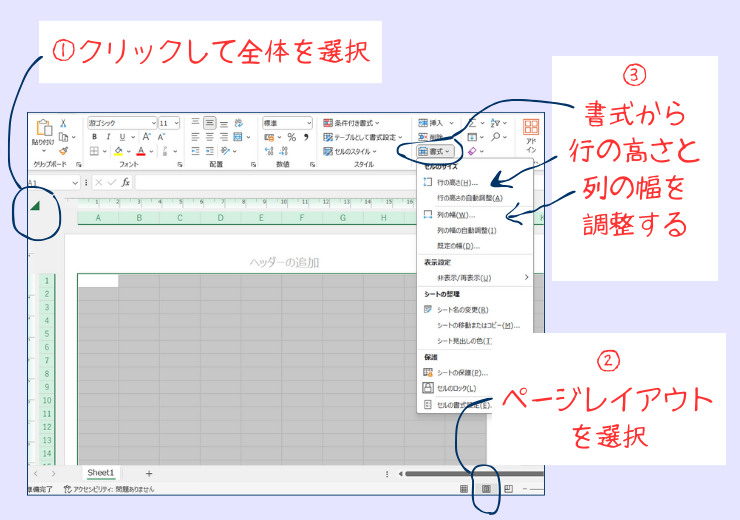

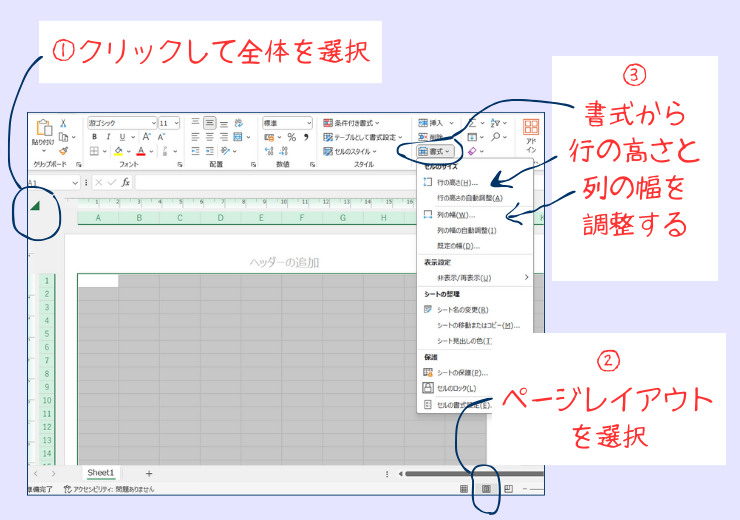

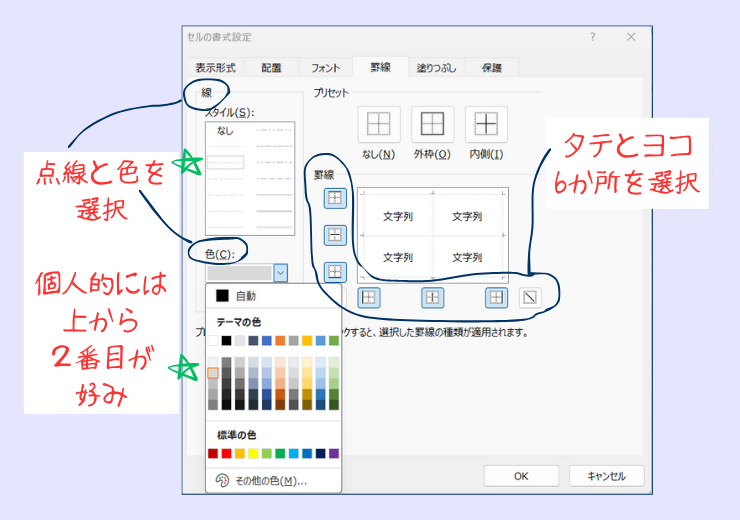

- 罫線をつけてテスト印刷し、気に入るサイズになるまで繰り返してください

- あとで列と行の中央にガイド線を入力するので、必要であれば余白を微調整して列と行の数は両方とも偶数にするといいです

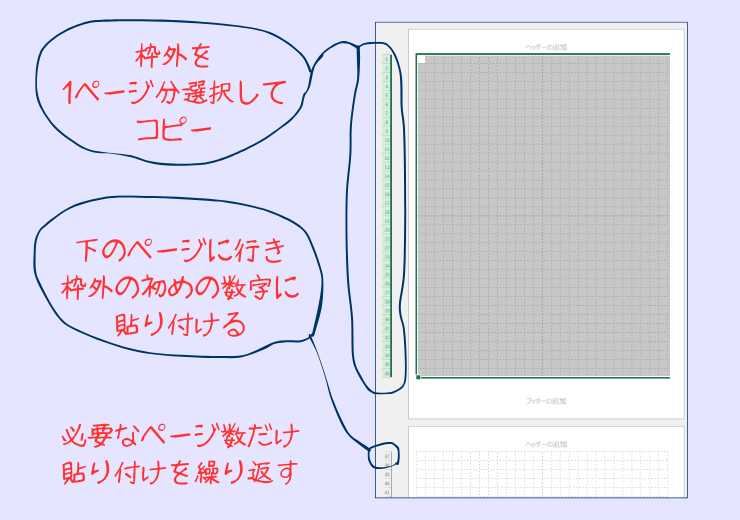

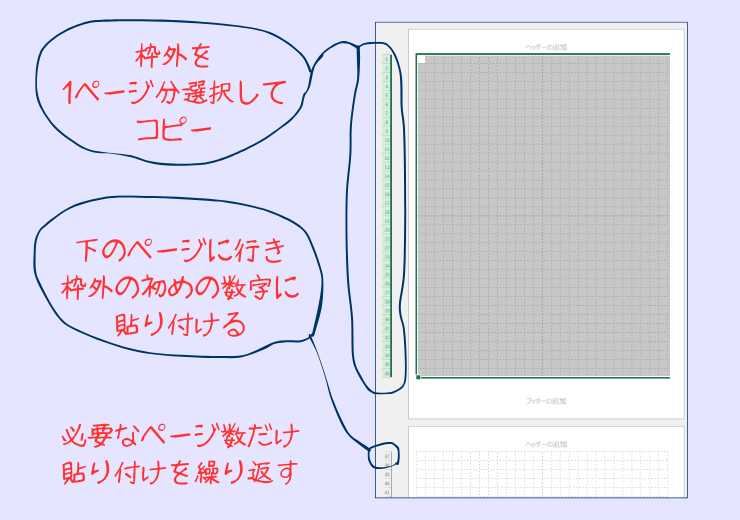

- 全体を選択していると、余計なページに罫線がついてしまうので、1ページのみの範囲を選択

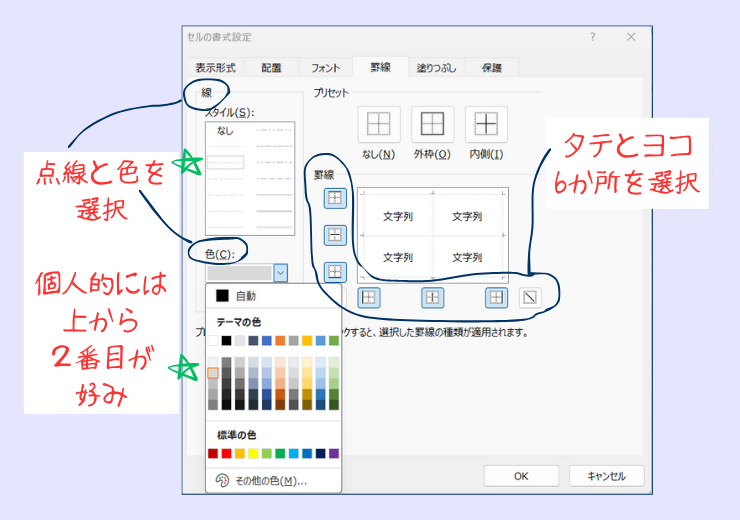

- 右クリック→セルの書式設定→罫線のタブを選択し、線の種類と色を選びます

- テスト印刷をしながら、問題を解くときに邪魔にならず、あると嬉しいくらいの色にしましょう

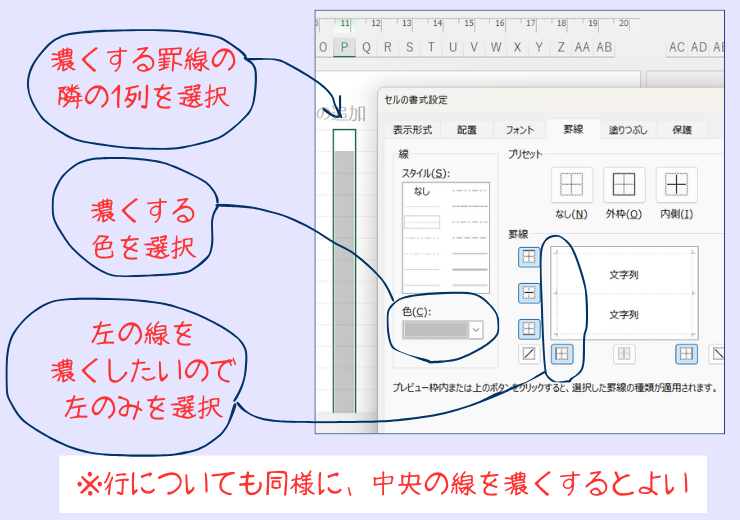

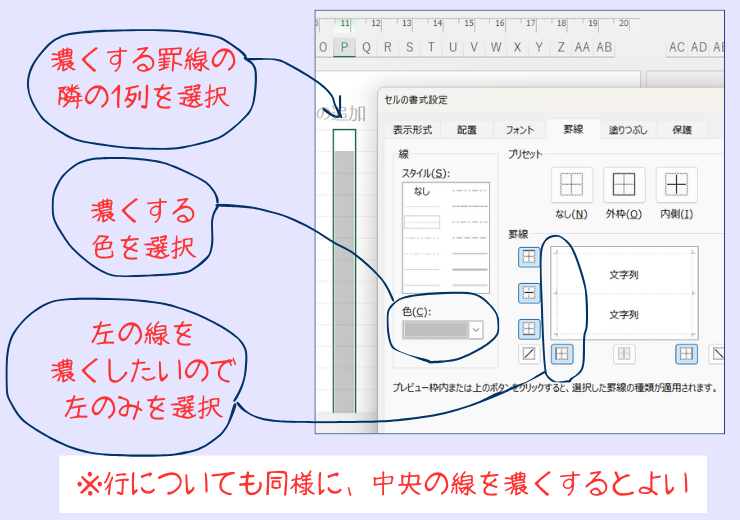

タテとヨコそれぞれ、中央の線の色を濃くしておくと、問題を貼り付ける時の配置ガイドになり便利です

- 予習シリーズの場合は1回分を1Sheetにするので、例題・類題・基本問題・練習問題をつなげて貼り付けるので20ページくらい必要です

- たまにページが足りない回があるかもしれませんが、同じ方法で都度すぐに足せます

- 5年生は問題数が多いので30ページが必要でした

- 予習シリーズは、5回ごとに総合回があるので、区切り良く5回分ずつ1ブックにしていました(Book名「6-10回」など)

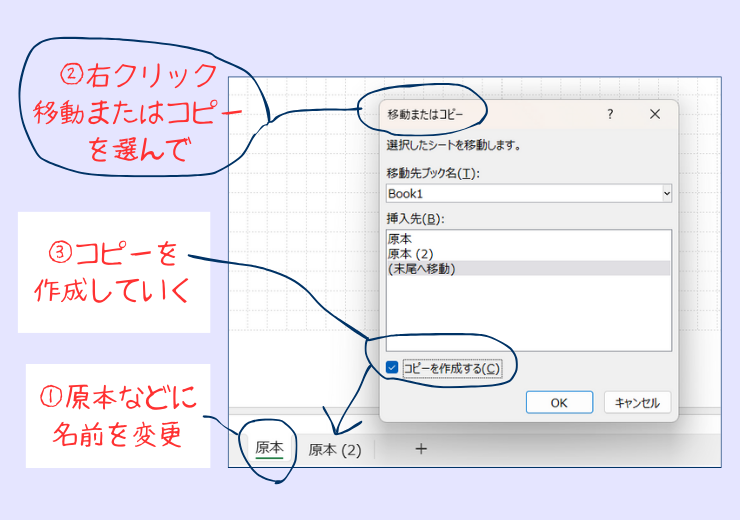

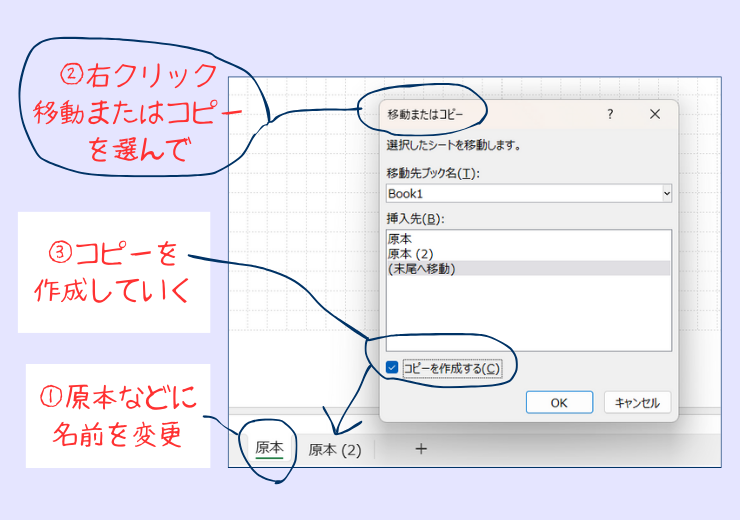

- 「原本」のシート名を右クリック・移動またはコピーから「原本」Sheetを増やします

- 失敗した時などに役立つので原本のSheetは1か所残しておくので、原本Sheetが6か所ある原本ブックを作っておく 例「原本・原本(2)・原本(3)・原本(4)・原本(5)・原本(6)」

- 使用するときには、Sheet名を1回などに変更します

②Excelなどに余白を広く設定して問題をはりつけて印刷

STEP4テキストをスキャンしたPDFから問題を切り取りエクセルに貼り付ける

テキストをスキャンしてPDFファイルを作り、貼り付けるExcelの原本もできたら、いよいよ貼り付けです。

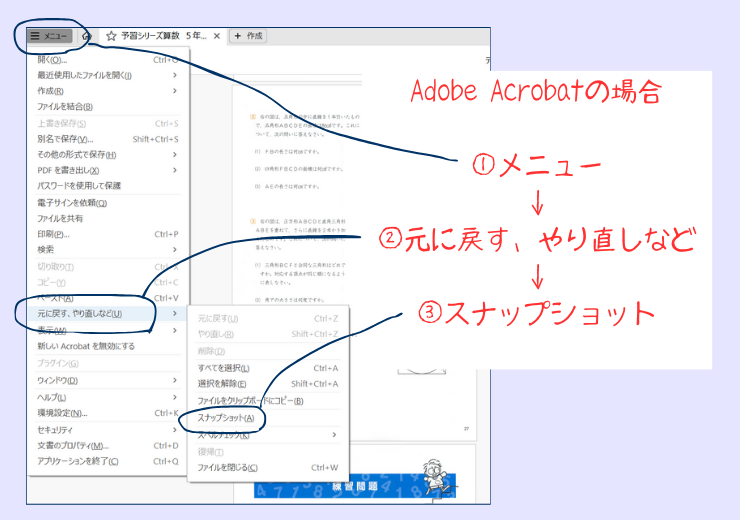

以前は、Adobeのスナップショット機能を使用してコピペをしていましたが、今はAdobeの公式ページでスクリーンショット機能を使って、選択範囲をコピペするほうが推奨されています。

Windowsのパソコンを使用している方は、「Windowsロゴキー+Shift+S」を同時に押すと、「Snipping Tool 」が作動するので、問題の範囲をコピーして Excelに貼り付けも可能です。

- 大きいディスプレイの方は、2つのファイルを同時に表示するとコピペが楽になります

- ノートPCの方は、角を少しずらして表示

- 方法①スクリーンショット機能で画像にしてコピーする(推奨)

-

- Windows10以降のPCでは「Windowsロゴキー+Shift+S」を同時に押すと「Snipping Tool 」が作動し画面が暗くなり

- マウスのポインターが+に変わるので、コピーしたい範囲を選択すると、スクリーンショットがクリップボードにコピーされます

- 方法②Adobe Acrobatのスナップショット機能でコピーをする

-

- Adobe Acrobatののスナップショットを使用すると、選択した範囲が自動的にコピーされる(無償版のAdobe Acrobat Readerでも可能)

Adobe Acrobat高品質なPDFを作成し、編集機能も高度

- マウスのポインターが+に変わるので、コピーしたい範囲を選択すると、自動でクリップボードにコピーされる

- この画像はAdobe Acrobatの選択方法なので、Adobeソフトのバージョンによってスナップショットの出し方は異なります

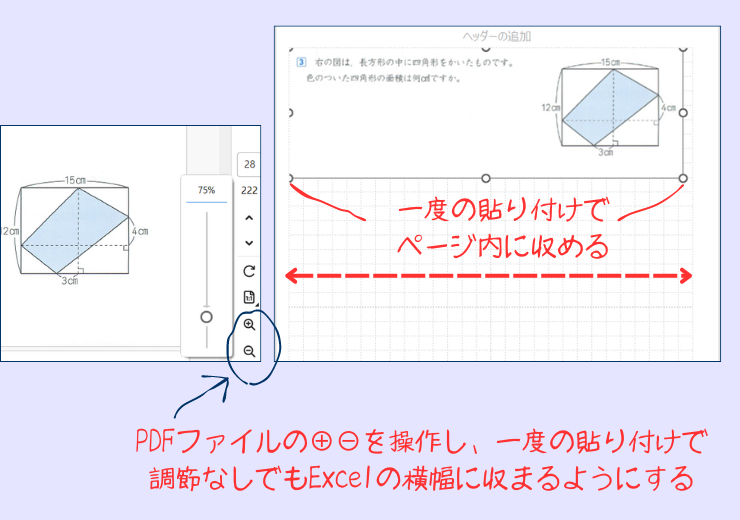

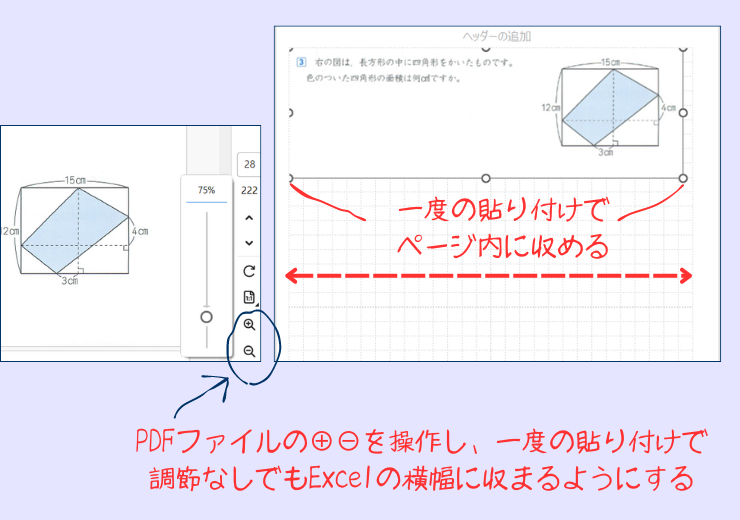

- PDFファイルの%の表示を調整するとスクリーンショットしてExcelに貼り付けたときの見た目の大きさが変わります

- 貼り付けた後に、ページからはみ出たり、小さい場合はサイズ調整ができますが、毎回調整するのは面倒なので横幅がExcelページに丁度よく収まるように、PDFファイルの%を調整

- %数値は手入力をすると細かい設定も可能です

- ①回答スペースをを考慮してバランスよく貼り付ける

-

算数の予習シリーズの場合は、上の1行を開けておく(理由は③で説明)

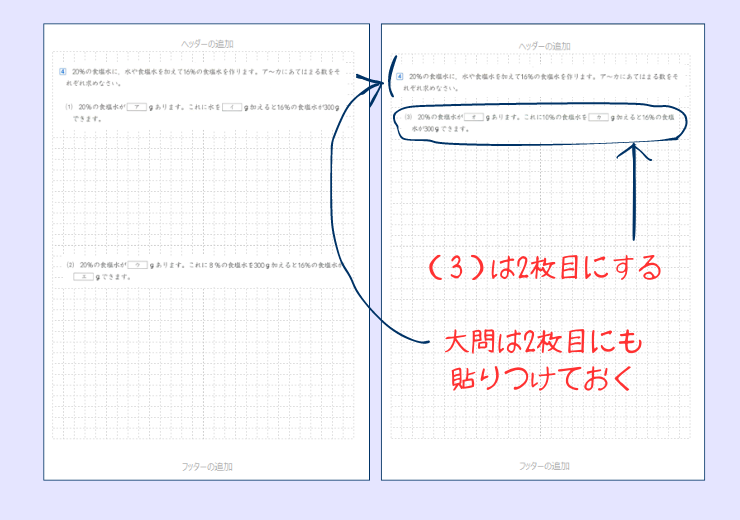

- ②回答を1枚に書けなそうなときは無理をせずにページを分ける

-

2枚目にも大問の種類が分かるようにしておく

-

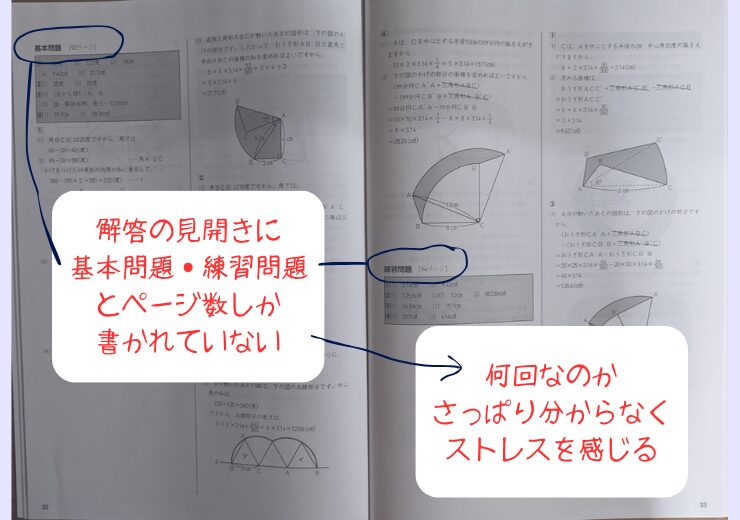

- ③①であけた1行にテキストのページ数を入力しておく(予習シリーズ限定)

-

- 理由は予習シリーズの「解答と解説」冊子はページ数が頼りなので、まる付けをするときに問題用紙のページ数が分からないとストレスを感じます

- さらに面倒にはなりますが、解答冊子のページ数を書き込むと、より快適なまる付けになるでしょう

- 私は汚い仕上がりでも気にしないので、テキストをスキャンする前にすべての大問の問題番号の上あたりに手書きでページ数を書き加えていました

- ヘッダーには問題集名と項目など必要な情報を入力します

- フッターには、通し番号をつけておくと再印刷をするときに分かりやすいです

- モノクロ印刷になる場合は、基本問題・練習問題などが四角の色で見分けられないため、シートを分けてヘッダーに書き込みます

例

- フォルダー:4年上算数 予習シリーズ

- Excelブック名:1-5回 6-10回 11-15回 16-20回

- 注意して作っても、使用してみると貼り付けの間違いに気づくことがある

- PDFなどで保存をすると、Excelから訂正するのが面倒になるので、エクセルファイルのまま印刷して使用することをおすすめ

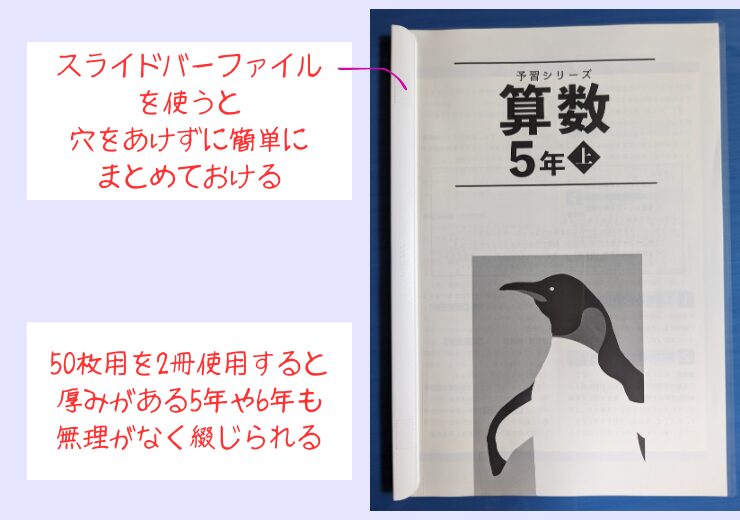

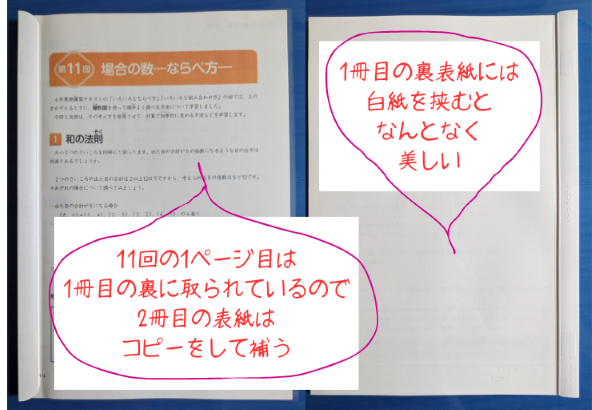

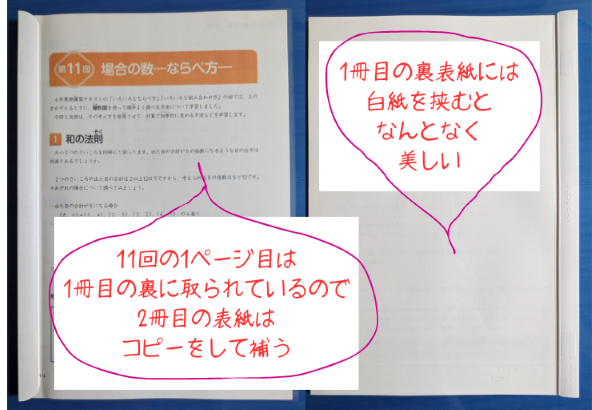

STEP5 STEP1で裁断したテキストをスライドバーファイルに綴じる

- スライドバーファイルは、紙に穴をあけずにバーで挟むだけのファイル

- 10枚綴じから50枚綴じまでの商品があるので、50枚綴じがよい

- 閲覧性はあまりよくないけど、この冊子を見ながら問題を解くわけではないので十分

- スライドバーは樹脂製なので、無理に開くと100枚くらい綴じられてしまう。しかし、劣化し割れやすくなるので全くおすすめができない。2冊に分けるほうが良い。

- 予習シリーズは20回まであるので、1-10回と1-11回の2冊に分ける

- このときに境目は10回の最終ページと11回の最初ページが裏表になってしまうため、2冊目の表紙はコピーで補う

- 1冊目の裏表紙には白紙をはさむと美しく仕上がる

- 背表紙にタイトルシールを貼ったり、直接の書き込みで問題集のタイトルを書いておくと、本棚に立てても分かりやすい

- 他の教科も同様に分解をした場合は、油性マジックで背表紙に色分けの印をつけておくとよい

- 色の色分けは予習シリーズ色がオススメ 算数青 国語赤 理科橙 社会緑

③お子さまは、余白つきプリントに直接解答できる

1枚につき、1問ずつの予習シリーズを作れたら、印刷をして学習をします。

せっかく作成した問題集の良さを生かすために、レタートレーを使った見晴らしのいい学習と、クリアーホルダーを使った整理術をご案内しています。

解答用の冊子をスライドバーファイルに綴じ、冊数が増えたら、リヒトラブのスタンドが便利

メリット

- 余白を自由に調整できる

- 同じ問題を印刷するだけで反復学習がはかどる

- データで保存できるので管理がラク

- お子さまの面倒な学習負担が減る

デメリット

- 親がPC操作に慣れていないと少し面倒

- プリンター環境が必要

- コピー用紙とインクを大量に消費する

親の作業を効率化する便利ツール

「やってみたいけど手間がかかりそう…」という方のために、親の作業を助けるツールを紹介します。

1. A4サイズの複合機

A3サイズ対応で、両面スキャンができる複合機が人気ですが、A3の印刷が必要になるのは過去問練習の時期だけ。

しかも、10年分など大量に過去問を解けるのは難関校を目指すお子さまくらいで、

3年分とかならA3サイズはコンビニでコピーすればよし。

プリンターは寿命が短いのに対して、スキャナーは大学受験まで長く使えるので、私は複合機とスキャナーは分けて使うことをおすすめしたいです。

私がおすすめする複合機の条件は

- コンパクトで安価なA4サイズ対応

- ADF付き(自動紙送り)

- 自動両面印刷つき

- コピー・スキャンができる

- コストを抑えた4色インクジェット

- 有線LAN&無線LAN対応

- 純正インクが安価なブラザー製品

2. スキャナー専用機

複合機だけでもスキャンはできますが、ドキュメントスキャナーはスピードと性能が違います。

大学受験まで大活躍するので、なるべく最新を購入しましょう。1台あると家庭学習の効率がUP!

家庭にある本や雑誌類もスキャンして保存でき、本棚がスッキリします。

ローラーなどの消耗品を交換して長く使用できるよ。

私がおすすめする複合機の条件は

- 両面を高速読み取りドキュメントスキャナー

- 基本はA4サイズだけど、キャリアシートなしでもA3がスキャン可能

- タッチパネルでPCなくても操作可能

- スキャンデータの管理・活用をアシストするソフトウェアがある

- 消耗品を買いやすい

3. スキャンアプリ

少しの枚数なら、スマホアプリでも対応できます。

- 教材を撮影するだけで、まっすぐ補正・PDF化

- 家にスキャナーがなくても、スマホだけで十分対応可能リスト

- プリンターは必要

5. 整理用ファイル・ホルダー

- A4クリアファイル(見開きタイプ)

コピーしたプリントを教科ごとにまとめられます

- クリアーホルダー

→ 間違えた問題を印刷し、復習や再テストの管理に役立ちます

6.コピー用紙

これらを組み合わせれば「親の作業効率アップ × 子どもの学習効率アップ」を同時に実現できます。

親が手間をかける価値:お子さまに集中を与える

ここで大切なのは、 「親が手間を惜しまないことで、子どもは勉強そのものに集中できる」 という点です。

- お子さまは、テキストを開いて問題を探す手間が減る

- 勉強時間のすべてを「考える・解く」に使える

- 復習もその日のプリントに組み込まれてる

- もれなく復習でき、しっかりと基礎固めできる

結果的に、同じ時間勉強しても 理解度も定着度も高くなる のです。

さらに、答え合わせを親がやれば、お子さまが問題を解くことに集中し、負担は減るのに成績アップにつながります。

大学受験まで活用できる「学習環境の投資」

この工夫は、中学受験だけでなく大学受験まで通用します。

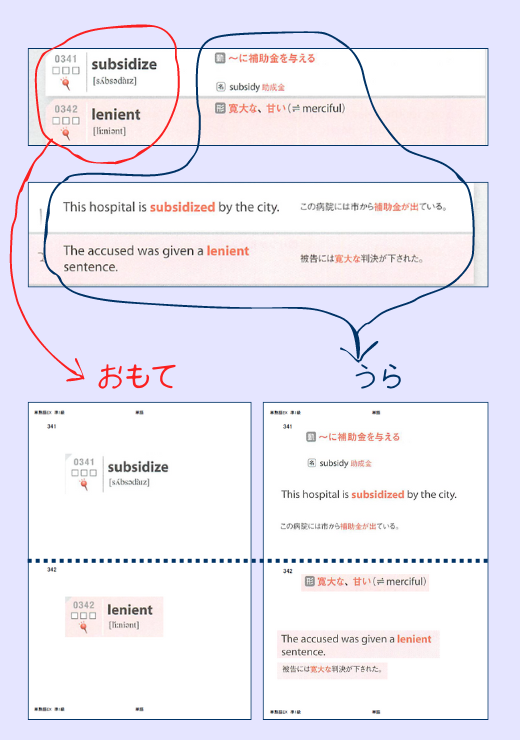

たとえば英単語帳や数学の問題集でも、同じように「余白を増やして答えを書き込む形式」にすれば、復習効率が格段に上がります。

つまり、親が今かける手間は 子どもの長期的な学習習慣づくりへの投資 なのです。

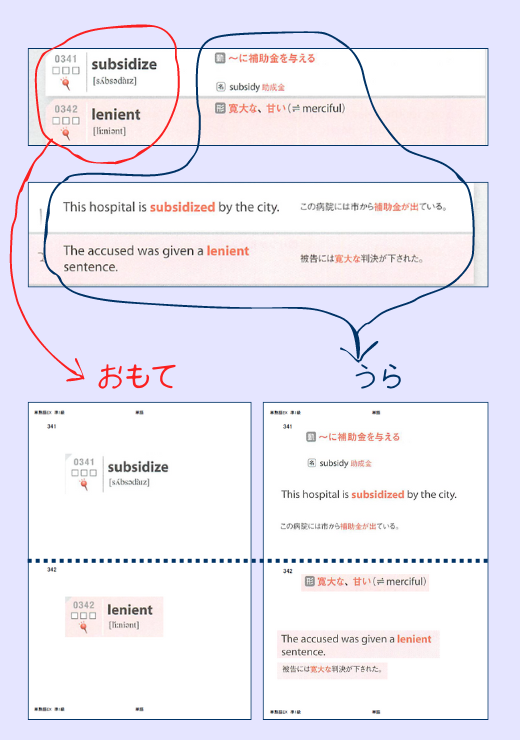

例1 単語帳のレイアウトを変更して英検や大学受験のための英単語カードを作る

Ankiなどの英単語を覚えやすいアプリがあるので、それで覚えられる場合はよいのですが、残念ながらうちのように単語帳もアプリも合わない子もいます。

Ankiは学習記録ができ、復習のタイミングも管理をしてくれますが、それよりも「できる単語」と「できない単語」をはっきり分けられる紙のカードを使うことで、ようやく英単語を覚えることができました。

同じように英単語の暗記に苦労している場合は、最終手段としてお勧めしたい方法です。

単語帳によってはカードの販売もありますが、市販されている英単語カードは、「単語と意味だけ」の最低限の情報しか書いてありません。

そこで、コピーと貼り付けで単語カードを作成をすれば、派生語や例文など、本の内容を丸ごと載せることができます。

単語カードの作成については別のページで詳しくご案内をしますので、ここでは画像のみご紹介をします。

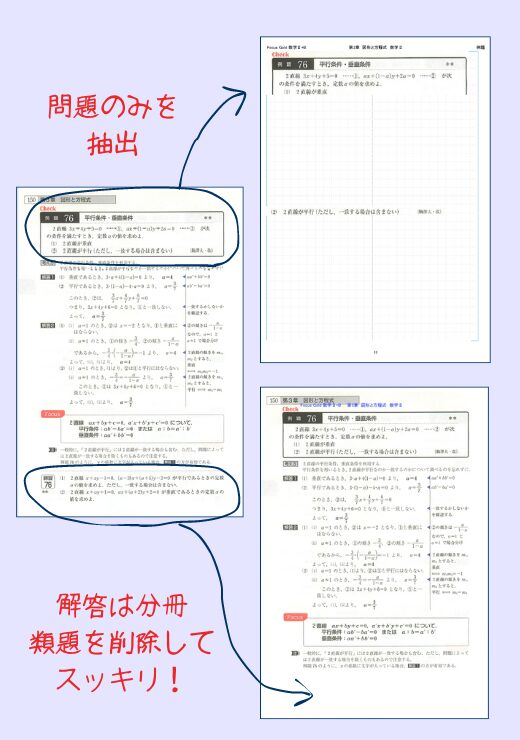

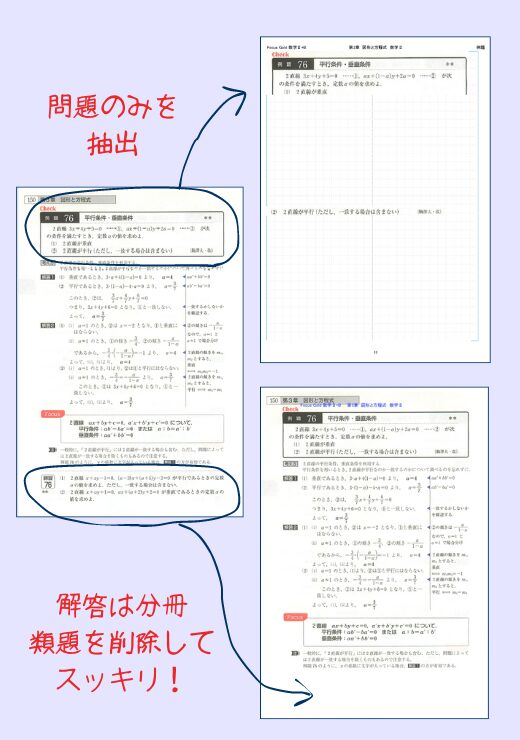

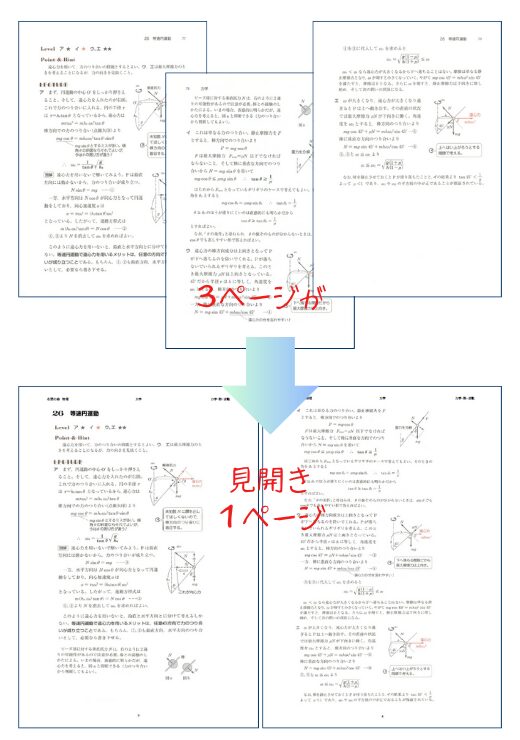

例2 数学や理科の参考書のレイアウトを変える

大学受験用で定評のある参考書には、内容は素晴らしいのに、そのままでは学習し難いものがたくさんありますので、実際に役に立った加工例を紹介します。

①例題のみを解きたいが、問題と解答が同じページに掲載されている

- 数学の網羅系参考書の例題のみを解けるようにする勉強方法が王道ですが、例題と解答が同じページにあり、隠しながら解かなければいけません。しかも、分厚く重いのでやる気を失います。

- 解答は1章ずつの分冊にすることで、自習に出かけるときに軽くてやる気が出る

- 問題については、予習シリーズをと同様にエクセルに切り貼りで作成

- そのとき、やらない類題が載っていると気になるので消します

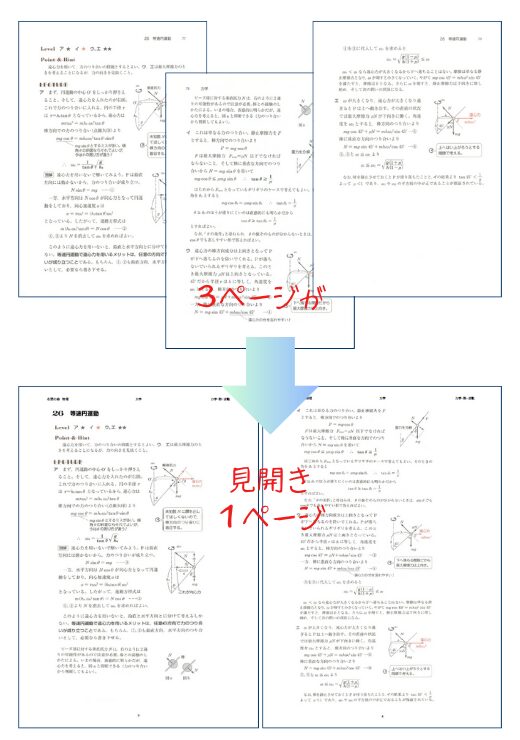

②解答が数ページに渡って掲載されているので、見開き1ページ掲載にする

- 数学や理科は解答が長いので、数ページに渡って掲載されている参考書があります。それらは、見開き1ページに収まっていたほうが全体を見やすいので、レイアウトを変更しました。

- ここまでやるか!と友人には引かれたそうですが、スケジュールがギリギリだったうちの子には必要でした。やってよかったし、感謝もされています。

それでも限界がある?プロの指導を取り入れる選択肢

ここまでご紹介したように、親の工夫で教材を使いやすく整えることは大きな効果があります。

しかし、親が十分にサポートの時間を取れない場合や、成績が伸び悩むことも。

実際の学習では 「何を優先すべきか」「どの単元を補強すべきか」 の判断が難しい場面も多いはずです。

そんなとき、最終手段としておすすめしたいのが、 中学受験専門 受験Dr. 個別指導塾です。

- 中学受験専門のプロ講師がマンツーマンで指導

- 大手塾のカリキュラムにも完全対応

- お子さまの弱点を見抜き、効率的に成績を伸ばせる

「親が教材を整える」だけではカバーできない部分を、経験豊富なプロがサポートして心強い。

まとめ:親の工夫が子どもの成績を伸ばす

- 「予習シリーズ」は良い教材だが、そのままでは使いにくい

- 親がコピーやスキャンで余白を確保すれば、子どもは効率よく勉強できる

- 加工用のツールやアプリを使えば親の負担も最小限にできる

- お子さまは余計な手間を省き「考えること」に集中でき成績アップにつながる

- 中学受験だけでなく、大学受験まで活用できるサポート術

お子さまに余計な負担をかけないために、親が一手間かける。その小さな工夫こそが、子どもの未来を大きく変える力になります。

ただし、学習計画や弱点補強は親だけでは限界があるので、どうしても困ったら個別指導塾でオーダーメイドのサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

\ 無料体験はこちらから/

お子さまに余計な負担をかけさせない工夫をしつつ、必要な部分はプロに任せる。この組み合わせこそが、成績アップの最短ルートです。

四谷大塚のテキストには、無断で複写・複製を禁じると記載がありますので、ご家庭内のみで私的利用をするようにお願いします。