中学受験を目指すご家庭では、毎日の宿題や問題演習の「まる付け」が欠かせません。

ところが、お子さま自身に答え合わせを任せてしまうと、次のようなことがよく起こります。

- 早く遊びたい一心で、間違いをそのまま正解にしてしまう

- ×をつけたくないから、曖昧な答えを〇にしてしまう

- 解答を見間違えて、本当は不正解なのに正解と勘違いする

こうした積み重ねは、学習の定着を妨げ、成績の伸び悩みにつながってしまいます。

だからこそ 親が答え合わせを正しくサポートすることが、効率的な学習と成績アップの第一歩 なのです。

この記事では、

- 親がまる付けをするべき理由

- 学習効果を高める正しいまる付けのやり方

- いつ親が手を離して子どもの自主性を伸ばすか

について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

よしみ

塾に頼らず家庭学習で、子どもを難関中学や東大へ導いた子育てママ。

夫婦ともに高卒で勉強が得意ではなかったけれど、工夫とサポートで一緒に成績を伸ばしてきました。

なぜ親が「まる付け」をすべきなのか?

お子さまは正しく自己採点ができない

小学生のお子さまは、わざとではなくても高い確率で不正解を正解にしてしまいます。

中学受験のこども

中学受験のこどもやり直すのめんどくさいから、自信ないけど〇にしちゃおう!

これでは、磨けば光る原石であるできない問題を見逃してしまいますね。

反復学習効果を高めるために必要

中学受験の学習は、できなかった問題を繰り返し練習し、できるようにすることが大切。

そのためには、答え合わせが正確でなくてはいけません。

お子さまのまる付けに不安がある場合は、親がまる付けをして「できない」への仕分け漏れを防ぎましょう。

日々のまる付けは、正確さや緊張を求められ時間もかかる重要任務です。

お子さまがモチベーションを保ちやすくなる

中学受験を頑張るお子さまにとって、勉強を継続するやる気を保つことが大切。

頑張ってもできない…

お子さま自身が答え合わせをすると「全部バツだらけ…」「自分はできない」と感じて落ち込んでしまうことも。

そこで、親がまる付けをすれば「ここは考え方は合っていたね」「あと一歩で正解だったよ」と前向きな言葉をかけることができます。

たとえ間違っていても、親から工夫や成長の跡を見つけて褒めてもらえると、お子さまは嬉しくなるのです。

親がまる付けをしても良い理由

- 中学受験の子どもには、自分でまる付けをさせたほうがいい

- 多少は成績が下がっても、自分でまる付けを習慣づけることが大事だ

- 親が答え合わせをすると、これから先も自立できない

塾の先生や教育の専門家からこのように言われると、親がやってはダメなのかと迷ってしまいます。

そこで、親がまる付けをすると決めたら、迷わなくていい理由を4個ご案内。

①「お子さまが自分でまる付けできるまで」待ってられない

毎月の組み分けテストは、クラス分けをかけて全力で反復練習に取り組まななくてはいけません。

まる付けの自立練習のために、成績を落ちてしまうのは避けたいですね。

②人目を気にしている場合ではない

まだ、子どもにまる付けさせたくないな…

まる付けを任せられない不安要素がある場合は「親のまる付けが必要」ということなので、自信をもって手伝ってしまいましょう。

自立しているご家庭から、「うちはそんなに手伝ってないよ」と言われてしまうかもしれませんが、ご自分のお子さまだけを見るようにしてください。

③中学受験しない子を基準に考えてよい

本来なら、中学受験をしないお子さまと同じように、お子さまは小学校の宿題のまる付けさえできていれば十分なのです。

中学受験の勉強をするのは特別なことですので、そのまる付けをできないのは当たり前じゃん!と開き直りましょう。

親がまる付けをしても、お子さまの自主性を妨げないわけ

お子さまの人格形成に悪影響がないのか?という点については最も気なるところだと思います。

勉強はできても〇〇ができないのではダメだ。

昔からたまに聞くセリフですが、勉強ができなくても、個性なので結局〇〇はできないんですよね。

同じ〇〇ができないなら子なら、せめて勉強ができるほうが自尊心が上がりますし、学歴が高いほうが就職で拾われやすいなど、救われる可能性が高くなりますよね。

さらに〇〇が、家事・運動などの行動の場合は、受験が終わってから集中して取り組めばあっという間に追いつくことが可能です。

まる付けの効果的なやり方

タイミングは「問題を解いた直後」

その日の学習を忘れないうちに確認することで、理解が定着します。

問題を解く→まる付けをする→解きなおしをする

この流れをセットにして、その日の解きなおしが終わるまで繰り返してください。

その日の学習は、その日のうちに完了させます。

印の付け方で復習しやすく工夫する

「×」「△」などを使い分けて、復習の優先度をわかりやすくしましょう。

できなかった問題を重点的に繰り返すためには、まる付けが終わった問題をできた問題とできない問題に正確に分けるのが大事。

初めからできた問題は、テストでもできるのでしばらく復習しなくてもいいのです。

ケアレスミスなど惜しい間違いでも、案外次回も同じミスを繰り返すので、できない問題として分類する。

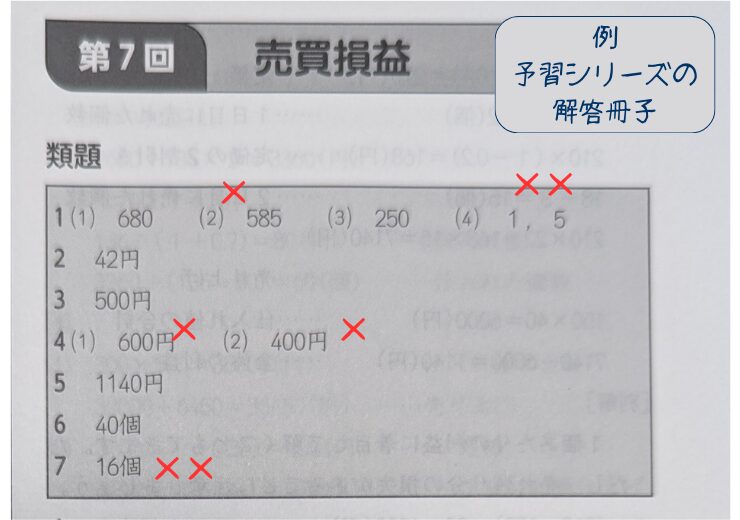

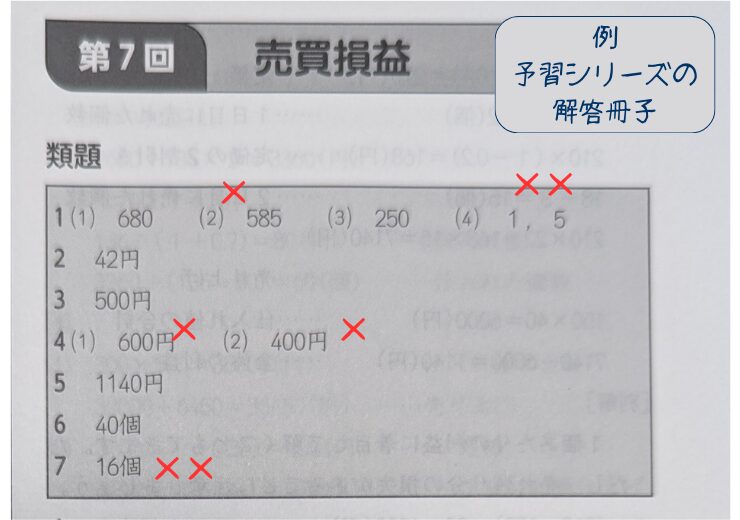

お子さまがまる付けをした場合は、答えが本当に合っているのかをダブルチェックしてください。

反復学習に役立てる

できなかった問題については、週のカリキュラム内で習得するまでやり直す必要があります。

できなかった問題は、解答の番号付近にフリクションペンで、都度×をつけ足していきましょう。

問題により、間違える回数が違うので、多く×がついた問題は、特に苦手であると後にわかるからです。

苦手な問題が分かっていると、夏休みなどの長期休みにまとめて広範囲の復習をするのに役立ちます。

復習のために、夏期講習で新しいテキストに手を出すよりも、負担が少なく効果的。

間違えた問題を全てやり直す時間がない場合は、×が多くついている苦手な問題を優先的に復習します。

私は初めに、できなかった問題に印をつけておかなかったので、テキストの全ての問題を復習させることになり後悔しました。

そうならないように気をつけてください。

道具や仕組みを活用する

中学受験のまる付けは、毎日の習慣なので、快適な環境づくりが欠かせませんね。

PILOTのフリクションボールノック0.5 赤と青

親もまる付けをうっかり間違えるので、パイロット社のフリクションボールがおすすめ!高熱になると文字が消えてしまいますが、まる付けには問題ありません。

フリクションペンは種類が多くてどれがいいのか?と迷いますが、私のおすすめはフリクションボールノック(単色)の0.5mmです。

水性のボールペンですが、付属のラバーでこすると書いた文字を消せます。

まる付けのみなら、0.7mmのほうが書きやすいのですが、細かい字を書くこともあるので、0.5mmのほうがいいのです。

0.38mmはインク量が少ないので、まる付けがかすれるし、ボディが細くていけません。

また、新製品で書き味が滑らかなシナジーノックについては、まる付けへの使用であまり違いを感じられませんし、本体も替え芯もわずかに高額。

さらにボディが少し細いので、まる付けに買う必要はなし。

そのため、キングオブまる付けペンは、フリクションボールノック(単色)の0.5mmとなるのです。

まる付けの赤色のほかに、青色も用意すると色分けに便利。

その2 A4のレタートレー3枚

このサイトでは、1問につき1枚ずつに分けて問題を解く方法を推奨しています。その学習法を強力にサポートするのが、レタートレーです。

レタートレーを使用すると、もれなく反復ができるようになり、お子さまの学習負担を減らすことができます。

いつ親が手を離すべきか?

小学校低学年までは親が全面サポート

答え合わせをする目的を、しっかり理解するのが難しい年齢です。

この時期はお子さまに任せず、親がしっかりまる付けをしましょう。

中学年からは「子どもが採点 → 親が最終確認」

まる付けをしっかりとできるお子さまには、任せてもよいですね。

模試や大事なテスト前は親が確認して安心を与えましょう。

高学年も親がまるつけ

まる付けが不得意なお子さまのご家庭は、親がまる付けをしてください。

中学生以降は、だんだんと手を放します

意外と重要です。

失敗すると、中学受験で大成功したお子さまでも「浪人して、その大学に行くの?」という結果になってしまいます。

中学に入学できたからと言って、急に全面的な放置をするのは危険。

そのまま落ちこぼれていくお子さまの例を、いくつか見かけました。

でも、安心してください。中学2年の終わりまでに段階的にできるようにすればいいのです。

⑴まずは手を放してみる

- 中学に入学をすると、学校から「子離れをしてください」と言われる

- 「うちは自主性を育てるために、もう手も口も出さない」と宣言する親が増える

- 親も開放的な気分になり手を放したくなる

などの理由から、まる付けや勉強を自分でやらせてみます。

すると、それまで親に頼って成績を維持していたお子さまは、ひどいまる付けを始めて成績も急落します。

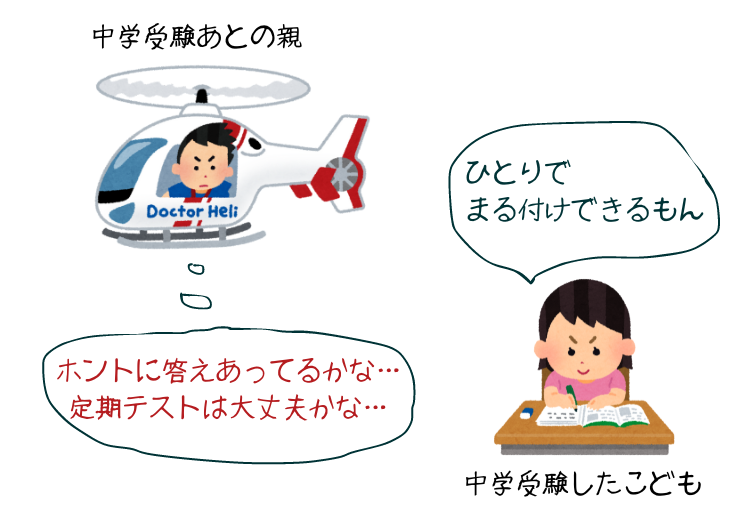

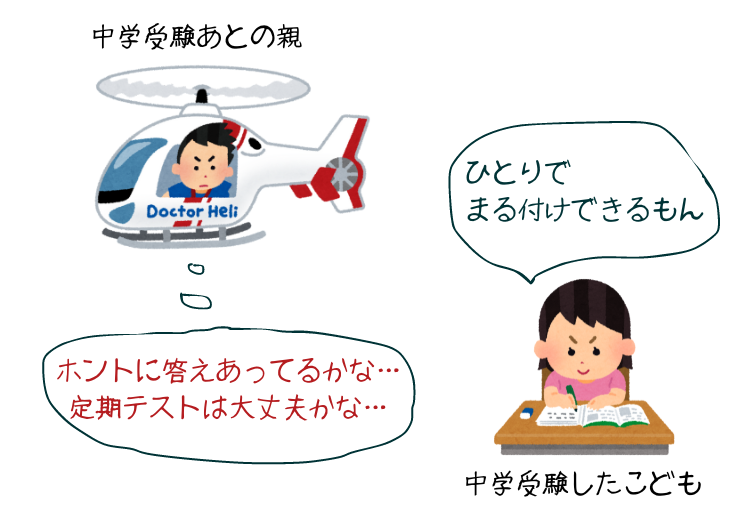

定期テストへの取り組み方や家庭学習については、任せながらもできているかを親もチェックするようにしましょう。

今までよりも距離を開けて、上空からの見守りです。

⑵成績が下がっても、高校受験がないため子供に危機感はない

中学受験で親に手伝いにより合格できたお子さまは、入学後に親が手を離すと、あっという間に成績が落ちます。

うちの子も当てはまり、日頃の勉強習慣ゼロで、ゲームやYouTubeが中心の生活となりました。

そんな場合は、中一の夏休みからが立て直しのファーストチャンスです。

中高一貫校の教科書に体系数学を使用する学校が多いですが、進度が速く中学一年の初めに方程式や不等式を習い、秋からは関数に進みます。

ここで取り戻さないとますます理解できなくなり、この先の授業料を回収できなくなってしまうので、実はラストチャンス。

しかし、ここで見守りを続けてしまう裕福なご家庭が意外と多いのです。

すると、中学受験で大成功したお子さまでさえ、そのまま成績が上がらず、補習のために塾通いが必要になってきます。

⑶英語と数学の家庭学習でまる付けの練習をする

全ての教科について面倒を見る必要はなく、英語と数学以外の教科については、学校でまじめに授業を受け定期テストができていれば気にすることはありません。

英語と数学は、中学と高校を通して成績を上げるのに時間のかかる教科なので、遅れないために家庭学習を必要とします。

まる付けは、英語と数学の家庭学習で練習をしましょう。

英語と数学はとても大事!

特別な教材を用意する必要はないので、学校で使用してる教科書に沿ったものが負担なくおすすめです。

数学なら教科書ガイド、英語は学校で使用する文法書などで十分。

文系の進路を希望するお子さまも、数学を不得意にしたままでは国立大学への進学が絶望的になります。

家計のためにも数学は大事。

⑷「正しいまる付けと、間違いなおし」セットができるように習慣づける

英単語のスペルなどは、細かく見ないと不正解を見逃すので、答え合わせのダブルチェックをし、まる付けミスを発見したら、ちがう色のペンで訂正をします。

お子さまは、嫌がりますが「正確にまる付けをする重要さ」を根気よく繰り返して伝えましょう。

我が家のように、それまで間違えた問題の解きなおしを自動でやらされていた子供は、解きなおしもやりません。×の問題も解きっぱなしです。

解きなおすときに成績が上がることを理解させ、習慣がつくまで促す必要があります。

⑸中学3年生になるまでに、親のまる付けを卒業目標にする

中高一貫校では、中学3年から高校の学習範囲に入り、学習量と難易度が上がっていきます。

中学3年以降は、自主的な学習習慣が身についていないと苦しくなるので、中学2年の終わりまでに親のまる付けなしでも安心できるようにしましょう。

⑹まる付けを卒業しても、後方支援に回りサポートを続ける

高校生になると、お子さまも自分のペースで勉強をするようになり、親よりも学校の先生や友達の言うことを信じるようになります。

寂しいけど、嬉しいですね

進学校に通っていても、学校のカリキュラムに合わせていては志望校に合格できないことに、自分で調べて気づけるお子様は少数です。

周りに合わせておけば大丈夫と安心していると、気づいたときにに時間が足りなくなります。

高校2年になれば、文系・理系の進路も別れ、志望校や受験科目が決まってくるので、各教科についてこの時期にはここまでやるという目標と理由を教えるといいです。

親がペースメーカーになれると、優れている市販の参考書を選べるので、大学受験の塾に通う必要がなくなり家計が助かります。

まとめ:親のまる付けが成績アップの第一歩

- 小学生は正しく答え合わせができない → 親のサポートが不可欠

- 親がまる付けすることで、効率・モチベーション・親子関係が向上

- 学年に応じて少しずつ手を離し、自主性を育てるのが重要

今日からできることは、お子さまが問題を解いたら、必ず親がまる付けをする習慣を始めることです。

親がサポートを頑張っても、なかなかお子さまが頑張ってくれないと限界を感じることもあります。

そんなときは、解決するまでの期間だけ一時的にプロ講師による個別指導を活用してみるのも一つの方法です。

\ 無料体験はこちらから/

経験豊富な講師が、一人ひとりの弱点に合わせた学習法を指導してくれます。

親がすべてを抱え込まずに、効率的にお子さまの成績アップを目指してみませんか?